« Gravity : la grâce de l'apesanteur | Page d'accueil | Cimes cinéphiliques 2013 »

mardi, 24 décembre 2013

The Immigrant : comment James Gray ressuscite Shakespeare sur grand écran

Article initialement paru sur RAGEMAG

Faisons le pari : si William Shakespeare était né au XXe siècle, il aurait peut-être passé plus de temps derrière une caméra que devant une feuille blanche. Ce n’est sans doute pas James Gray, dont le dernier film, The Immigrant, sort aujourd’hui, qui dira le contraire. Car, davantage que les adaptations, réussies ou non, des pièces du maître sur grand écran, c’est à travers le genre du film noir que le récit shakespearien et ses images obsédantes se trouvent transcendés.

À travers cinq films, James Gray, en renouant avec les codes quelques peu perdus des films noirs classiques – notamment par l’exploration systématique de la cellule familiale et par sa grande rigueur formelle –, est parvenu à leur insuffler une intensité dramatique peu commune. De fait, réalisateur au carrefour du cinéma grand public et du cinéma d’art et d’essai, il a su renouveler, plus que tout autre ces dernières années, l’art du récit shakespearien sur grand écran.

1er acte : l’épure des mots

Une des grandes forces du récit shakespearien réside dans la propension des personnages à faire partager leurs sentiments profonds au lecteur, à travers des apartés ou des monologues. En connaissant intimement leurs peines, leurs joies et leurs manigances, nous avons ainsi un temps d’avance sur les autres protagonistes et nous entrevoyons les drames et les rires à venir, les trahisons et les déclarations sincères.

Une des grandes forces du récit shakespearien réside dans la propension des personnages à faire partager leurs sentiments profonds au lecteur, à travers des apartés ou des monologues. En connaissant intimement leurs peines, leurs joies et leurs manigances, nous avons ainsi un temps d’avance sur les autres protagonistes et nous entrevoyons les drames et les rires à venir, les trahisons et les déclarations sincères.

Au cinéma, un tel procédé se traduit en premier lieu par l’emploi de la voix-off. Mais cette technique peut parfois s’avérer pesante. Le propre du cinéma n’est-il pas de substituer à la narration textuelle celle des images ? Sans dire un mot, le visage de Michael Corleone, à la fin du Parrain II, de Francis Ford Coppola, exprime toute l’ampleur du drame qu’il a lui-même déclenché et qui le hantera pour le restant de ses jours. Chez James Gray, c’est une mise en scène d’une grande pudeur qui dévoile les sentiments les plus enfouis des personnages : par les silences, les regards, les gestes ou les respirations, leurs sentiments les plus enfouis éclosent à l’image, donnant lieu à des scènes d’une humanité vibrante. De fait, l’essence de l’écriture shakespearienne au cinéma tendrait davantage vers des films peu bavards, mais non moins intenses.

On ressent cette volonté chez Gray de ne pas souligner l’évidence, de ne pas en rajouter. Il y a une certaine retenue qui évite l’esbroufe et le vulgaire, et permet d’aller à l’essentiel. Dans son premier film, Little Odessa (1994), qui narre le retour d’un fils d’immigrés russes dans son quartier d’origine à New-York, cette retenue est caractérisée par les regards silencieux échangés par les deux frères : celui de Joshua Shapira, qui ouvre le film, et celui de Reuben qui découvre que son grand frère est un tueur. En un battement de cils, tout est dit.

On ressent cette volonté chez Gray de ne pas souligner l’évidence, de ne pas en rajouter. Il y a une certaine retenue qui évite l’esbroufe et le vulgaire, et permet d’aller à l’essentiel. Dans son premier film, Little Odessa (1994), qui narre le retour d’un fils d’immigrés russes dans son quartier d’origine à New-York, cette retenue est caractérisée par les regards silencieux échangés par les deux frères : celui de Joshua Shapira, qui ouvre le film, et celui de Reuben qui découvre que son grand frère est un tueur. En un battement de cils, tout est dit.

En prenant du recul sur sa façon de filmer et en l’associant à une lenteur des déplacements, Gray construit certains plans comme des tableaux où s’expriment sans un mot les sentiments les plus violents. À l’image de la scène de deuil, dans The Yards (2000), où les principaux membres de la famille réunis dans le salon s’échangent seulement des regards et des mains tendues, dévoilant ainsi par des gestes impuissants toute leur rage et leur tristesse.

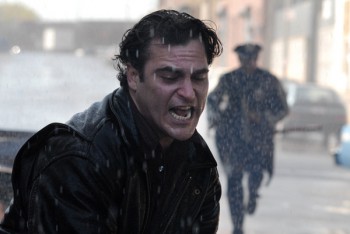

Puis vient la peur. Celle qui suinte de Bobby Grusinsky, petit voyou devenu indic dans La Nuit nous appartient (2007), lorsqu’il se rend dans la planque des trafiquants russes. Plus les plans deviennent serrés, plus le silence s’impose et plus la tension est palpable. Arrivé au cœur de l’enfer, l’angoisse monte d’un cran. La situation devient carrément étouffante lorsqu’il éveille les soupçons, puis c’est la panique lorsqu’il est démasqué. Une des séquences les plus fortes du film où toute l’intensité dramatique tient à la mise en scène au cordeau et aux émotions qui transpirent sur le visage tétanisé d’effroi de Joaquin Phoenix.

Dans Two Lovers (2008) c’est au cœur de l’agitation d’une boîte de nuit que Leonard Kraditor, jeune homme inadapté socialement, solitaire et dépressif, se laisse aller à un jeu de séduction à la fois touchant et ridicule afin d’impressionner la belle Michelle. En se jetant dans l’arène, ce ne sont pas les mots qui sont échangés, mais les corps qui s’expriment dans une nouvelle intimité avec cette blonde envoûtante. L’instant de bonheur sera de courte durée, le réel brisant rapidement l’enthousiasme, sans soute illusoire, de Leonard. Et si ce sont les mots qui lui permettent de s’exposer totalement par la suite (« Je pensais que plus jamais je ne pourrais aimer. Mais je t’aime. »), Michelle, elle, demeure quasiment muette, laissant son corps répondre au désir de Leonard.

Dans Two Lovers (2008) c’est au cœur de l’agitation d’une boîte de nuit que Leonard Kraditor, jeune homme inadapté socialement, solitaire et dépressif, se laisse aller à un jeu de séduction à la fois touchant et ridicule afin d’impressionner la belle Michelle. En se jetant dans l’arène, ce ne sont pas les mots qui sont échangés, mais les corps qui s’expriment dans une nouvelle intimité avec cette blonde envoûtante. L’instant de bonheur sera de courte durée, le réel brisant rapidement l’enthousiasme, sans soute illusoire, de Leonard. Et si ce sont les mots qui lui permettent de s’exposer totalement par la suite (« Je pensais que plus jamais je ne pourrais aimer. Mais je t’aime. »), Michelle, elle, demeure quasiment muette, laissant son corps répondre au désir de Leonard.

On atteint là une authenticité de l’émotion qui évite l’écueil du sentimentalisme tout en n’étant pas scrupuleusement naturaliste. Comme chez Shakespeare, l’essentiel n’est pas tant d’être réaliste qu’authentique afin de toucher du doigt la vérité nue. Grâce à son approche globale du genre humain et de ses comportements, Gray donne à son récit une dimension universelle dénuée de tout manichéisme.

2e acte : la destinée tragique

Le cinéma de James Gray revêt en effet un caractère très européen, du fait de confronter les personnages à des ambiguïtés morales, des nuances de gris, des âmes qui s’affrontent. À l’instar de ses références cinématographiques que sont Scorsese et Coppola, il partage ainsi avec le maître du conflit qu’était Shakespeare le goût de la destinée.

Cette idée est utilisée chez Gray comme procédé narratif : le sceau du destin s’incarne dans ses films dans les dilemmes terribles auxquels les personnages sont confrontés. Les choix tournent systématiquement autour du même cercle, celui de la famille : faut-il chercher à s’en extraire à tout prix, ou faut-il rester à l’intérieur (ou chercher à le réintégrer) ? L’institution familiale lui permet d’explorer l’ambiguïté fondamentale des individus. Ainsi du dilemme entre un amour sécurisant (maternel), et l’amour fou, synonyme d’exil, qui tiraille Leonard dans Two Lovers. Ewa Cybulski ressent également ce tiraillement, dans The Immigrant, mais refuse une nouvelle vie à l’Ouest et persiste à retrouver sa sœur, quitte à vivre dans la misère.

Cette idée est utilisée chez Gray comme procédé narratif : le sceau du destin s’incarne dans ses films dans les dilemmes terribles auxquels les personnages sont confrontés. Les choix tournent systématiquement autour du même cercle, celui de la famille : faut-il chercher à s’en extraire à tout prix, ou faut-il rester à l’intérieur (ou chercher à le réintégrer) ? L’institution familiale lui permet d’explorer l’ambiguïté fondamentale des individus. Ainsi du dilemme entre un amour sécurisant (maternel), et l’amour fou, synonyme d’exil, qui tiraille Leonard dans Two Lovers. Ewa Cybulski ressent également ce tiraillement, dans The Immigrant, mais refuse une nouvelle vie à l’Ouest et persiste à retrouver sa sœur, quitte à vivre dans la misère.

Les liens du sang pèsent tout autant dans La Nuit nous appartient et The Yards. Dans les deux cas, il s’agit de choisir entre la vie de gangster (le mensonge) et la rédemption (la vérité), ces deux films fonctionnant en miroir. Dans The Yards, Léo, le personnage principal, sort de prison et revient dans sa famille. Il commence à travailler dans les affaires honnêtes de son oncle Franck mais va rapidement être entraîné vers le côté obscur du business. Devenu gênant, sa propre famille cherchera à se débarrasser de lui. À l’inverse, dans La Nuit nous appartient, la famille représente la loi, l’autorité (une longue dynastie de policiers), celle que Bobby fuit à tout prix et a du mal à réintégrer par la suite. Gray ne porte pas de jugement moral sur ses personnages. Ceux-ci subissent, y compris dans leurs victoires, un échec tragique, ce qui les rend attachants. Quand ils gagnent, ils perdent tout autant.

Le philosophe américain Stanley Cavell, qui a étudié le théâtre de Shakespeare, remarque néanmoins que dans la mort infligée on peut réunir contingence et tragique. Il y a une sorte de croisement aléatoire dans le commencement de la tragédie.

3e acte : la contingence comme critique sociale

Le renouvellement du récit shakespearien dans le cinéma de James Gray se construit également par une forte critique sociale. Son approche déterministe est contrebalancée par le fait que la tragédie n’est pas intemporelle mais contextuelle. En associant la critique sociale à la tragédie, il entremêle ainsi destin et hasard. Dans les relations entre les membres d’une même famille se joue un pouvoir local, de manière inégalitaire et mobile. C’est un jeu entre les forces externes (la société) et internes (les individus). Le pouvoir n’est pas univoque. Il y a de l’instabilité dans son exercice et les rapports de force peuvent s’inverser. Dans Little Odessa, Joshua entretient des liens forts avec son jeune frère, mais il est confronté à la violence de son père. Il est devenu un gangster et un tueur pour s’émanciper du cercle familial, mais il paie cher son choix de vie. Si la famille est un territoire de domination et de violence, elle n’est que la reproduction microcosmique des schémas sociaux qui ont cours au dehors.

Le renouvellement du récit shakespearien dans le cinéma de James Gray se construit également par une forte critique sociale. Son approche déterministe est contrebalancée par le fait que la tragédie n’est pas intemporelle mais contextuelle. En associant la critique sociale à la tragédie, il entremêle ainsi destin et hasard. Dans les relations entre les membres d’une même famille se joue un pouvoir local, de manière inégalitaire et mobile. C’est un jeu entre les forces externes (la société) et internes (les individus). Le pouvoir n’est pas univoque. Il y a de l’instabilité dans son exercice et les rapports de force peuvent s’inverser. Dans Little Odessa, Joshua entretient des liens forts avec son jeune frère, mais il est confronté à la violence de son père. Il est devenu un gangster et un tueur pour s’émanciper du cercle familial, mais il paie cher son choix de vie. Si la famille est un territoire de domination et de violence, elle n’est que la reproduction microcosmique des schémas sociaux qui ont cours au dehors.

À l’instar de Franck Serpico dans le film de Sidney Lumet, Léo Handler, dans The Yards, s’oppose frontalement à son milieu, à sa famille. Si la résistance est indissociable du pouvoir, il faut le courage suffisant pour renverser les rapports de force. Lorsque Léo est disculpé, la famille se resserre sur lui, tout à la fois oppressante et protectrice. Tout comme Lumet, Gray montre la difficulté de s’extirper de son milieu social, l’illusion de la mobilité. La Grande illusion de Jean Renoir est d’ailleurs une de ses références : Gray est obsédé lui aussi par les classes sociales, dans un contexte américain qui les nie. Il entretient un rapport critique au capitalisme, ce système qui dicte l’agencement des classes sociales et donc des personnages de ses films.

Cet antagonisme de classe, qui pèse autant sur Bobby, Leo ou Reuben, se retrouve dans la disposition géographique de New-York. Gray concentre ainsi l’action de ces récits dans les quartiers pauvres de la « Grosse Pomme » (Queens, Brighton Beach, Brooklyn…), en opposition à la richesse de Manhattan qui promet beaucoup mais n’offre rien si ce n’est des déconvenues (sentimentales, professionnelles) aux différents personnages.

Dans The Immigrant, Ellis Island constitue la porte d’entrée de la plupart des réfugiés européens, souvent pauvres, durant la première moitié du XXe siècle. Impossible de ne pas songer à la scène d’arrivée aux États-Unis de Vito Corleone dans Le Parrain II, la plus prégnante référence de James Gray, éminemment shakespearienne elle aussi. The Immigrant est construit comme un opéra dont le tragique, présent sous la forme du mélodrame historique (donc situé socialement), explose de noirceur lors des derniers instants, dans la pénombre d’une remise où la vérité des sentiments se révèle plus cruelle que ce que l’on pouvait supposer.

Si, comme le dit Shakespeare dans La Tempête, « nous sommes de l’étoffe dont sont faits les rêves », le rêve américain n’était que le songe d’une nuit d’été qui disparaît lentement dans les brumes de l’Hudson.

Tomber de rideau.

Boîte noire

- Hamlet, Othello, Coriolan et bien d’autres chefs-d’œuvres de Shakespeare à lire gratuitement,ici ;

- on abordait déjà les conflits shakespeariens familiaux à RAGEMAG dans cet article : Cinéma : une affaire de famille, par Nicolas Prouillac ;

- un entretien mené par Christophe Chabert où James Gray parle de l’évolution du cinéma ;

- saviez-vous que les personnages interprétés par Marion Cotillard et Jésus ont un point commun : leur incapacité à mourir ;

- la vidéo de tête vous a intrigué ? Découvrez Last Action Hero, de John McTiernan !

Sylvain Métafiot

01:32 Publié dans Cinéma | Tags : amour, autorité, brighton beach, brooklyn, collateral, coppola, critique sociale, destin, deuil, drame, épure, famille, fatalité, fou, geste, heat, illusion, james gray, jean renoir, jugement, la nuit nous appartient, le parrain, little odessa, loi, maternel, mean streets, mélancolie, michael mann, milieu, mise en scène, morale, narration, new-york, noir, nuance, polar, police, pudeur, queens, raging bull, regard, rêve américain, sacrifices, scorsese, silence, sylvain métafiot, tempête, the immigrant, the yards, tragédie | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.