« « Il faut ramener la joie de vivre ensemble » : interview de Jean-Wilfried Martin | Page d'accueil | Mécontent des résultats des municipales, le gouvernement annule les élections ! »

mercredi, 26 mars 2014

Orwell : le frivole et l’éternel

« Ce qui me pousse au travail, c’est le sentiment d’une injustice et l’idée qu’il faut prendre parti, car même si nous ne pouvons rien empêcher, il faut tenter quelque chose pour s’y opposer. »

Le plus grand écrivain politique du XXe siècle détestait la politique. L’homme aux mots simples et au regard innocent n’était pas avare en paradoxes, lui qui se définissait par provocation comme anarchiste conservateur tout en précisant que « la vraie distinction n’est pas entre conservateurs et révolutionnaires mais entre les partisans de l’autorité et les partisans de la liberté. » (Lettre à Malcom Muggeridge, 1948). Partisan de la liberté, il l’était assurément, ne cessant de mettre en garde contre la politique qui, « par sa nature même, implique violence et mensonge. » Mais sa méfiance se portait contre tous ceux persuadés de détenir la vérité et forçant les autres à s’y soumettre.

Le plus grand écrivain politique du XXe siècle détestait la politique. L’homme aux mots simples et au regard innocent n’était pas avare en paradoxes, lui qui se définissait par provocation comme anarchiste conservateur tout en précisant que « la vraie distinction n’est pas entre conservateurs et révolutionnaires mais entre les partisans de l’autorité et les partisans de la liberté. » (Lettre à Malcom Muggeridge, 1948). Partisan de la liberté, il l’était assurément, ne cessant de mettre en garde contre la politique qui, « par sa nature même, implique violence et mensonge. » Mais sa méfiance se portait contre tous ceux persuadés de détenir la vérité et forçant les autres à s’y soumettre.

Il semble impossible, au regard de sa biographie et des évolutions historiques de son époque, de dissocier sa production littéraire du parcours de sa vie et de l’évolution de sa prise de conscience politique. Inventeur du roman-sans-fiction, il recrée la vérité par son talent d’ « imagination sociologique » comme le note pertinemment Simon Leys : « Ce que l’art invisible et si efficace d’Orwell illustre, c’est que la “vérité des faits“ ne saurait exister à l’état pur. Les faits par eux-mêmes ne forment jamais qu’un chaos dénué de sens : seule la création artistique peut les investir de signification, en leur conférant forme et rythme. L’imagination n’a pas seulement une fonction esthétique, mais aussi éthique. Littéralement, il faut inventer la vérité. »

Chacune de ses œuvres a pour origine son propre vécu (Dans la dèche à Paris et à Londres raconte son expérience de clochard à la fin des années 1920, Une histoire birmane s’inspire de son expérience d’ancien fonctionnaire britannique en Birmanie, Hommage à la Catalogne narre son engagement à la guerre d’Espagne, etc.). Au fur et à mesure de ses expériences, Orwell devient un écrivain de plus en plus engagé. Si les premières publications relèvent principalement de l’autobiographie et de la confidence personnelle, il opte, dès la publication du Quai de Wigan en 1936, pour une écriture plus politique et abordant des sujets plus généraux. Il affirme ainsi en 1946, dans Pourquoi j’écris : « Tout ce que j’ai écrit d’important depuis 1936, chaque mot, chaque ligne, a été écrit, directement ou indirectement contre le totalitarisme et pour le socialisme tel que je le conçois. » Le socialisme dont il parle est un socialisme démocratique et antistalinien. Un engagement irréductible né dans le nord industriel et pauvre de l’Angleterre, doublé d’un dégoût de la politique durant le tournant de la guerre d’Espagne (1936-1937).

Cette guerre va le marquer durablement dans sa chair, comme une brûlure indélébile : « La guerre est le plus puissant de tous les facteurs de transformation. Elle accélère tous les processus, elle efface les différences secondaires, elle est révélatrice de la réalité. Et en premier lieu, elle amène les individus à prendre conscience qu’ils ne sont pas entièrement des individus. » C’est lors de son engagement en Espagne dans la milice du POUM (Parti Ouvrier d’Unification Marxiste), alors qu’il lutte contre la dictature de Franco, qu’il fait l’amère expérience de la trahison des soviétiques qui, loin de soutenir la révolution espagnole contre Franco, ne servent que leurs intérêts propres.

Cette guerre va le marquer durablement dans sa chair, comme une brûlure indélébile : « La guerre est le plus puissant de tous les facteurs de transformation. Elle accélère tous les processus, elle efface les différences secondaires, elle est révélatrice de la réalité. Et en premier lieu, elle amène les individus à prendre conscience qu’ils ne sont pas entièrement des individus. » C’est lors de son engagement en Espagne dans la milice du POUM (Parti Ouvrier d’Unification Marxiste), alors qu’il lutte contre la dictature de Franco, qu’il fait l’amère expérience de la trahison des soviétiques qui, loin de soutenir la révolution espagnole contre Franco, ne servent que leurs intérêts propres.

En mai 1937, à Barcelone, les communistes montent un coup de force contre les anarchistes et les trotskistes qui conduit, quelques semaines plus tard, à l’interdiction et la liquidation du POUM, ainsi qu’à l’emprisonnement à la torture et à l’exécution de nombre de ses militants. Dès lors, Orwell prend en haine la politique de Staline et ne cesse de dénoncer les trahisons du socialisme soviétique, symbole du totalitarisme, tout en militant pour un socialisme véritablement démocratique : « À mon avis, rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste et que chaque initiative de ses dirigeants devrait être excusée, sinon imitée. Je suis convaincu que la destruction du mythe soviétique est essentielle si nous voulons relancer le mouvement socialiste. » Blessé par les fascistes, trahis par les communistes, dégouté par l’idéologie et rejeté par la gauche bien-pensante de l’époque, il assène : « Ce que j’ai vu en Espagne, et ce que j’ai découvert depuis, concernant les opérations internes des partis politiques de gauche, m’ont donné l’horreur de la politique. »

Orwell critiquait durement son propre camp, attaquant à coup de sabre les progressistes imbéciles et les pacifistes irresponsables : « On a quelque fois l’impression que les seuls mots de “socialisme“ et de “communisme“ attirent à eux avec la force d’un aimant tous les buveurs-de-jus-de-fruits, les nudistes, les mystiques en sandales, les pervers sexuels, les Quakers, les charlatans homéopathes, les pacifistes et les féministes d’Angleterre ». Il ne bascula pourtant jamais à droite, restant fidèle à ses convictions socialistes toute sa vie, n’en déplaise à ses récupérateurs néoconservateurs. Car, la simplicité de ces mots n’avait d’égal que son franc-parler : la vérité avant tout, quitte à choquer ! Nul doute que de tristes plumitifs actuels le traiterait de populiste.

Et pourtant, « l’argument selon lequel il ne faudrait pas dire certaines vérités, car cela “ferait le jeu de“ telle ou telle force sinistre est malhonnête, en ce sens que les gens n’y ont recours que lorsque cela leur convient personnellement […]. Sous-jacent à cet argument, se trouve habituellement le désir de faire de la propagande pour quelque intérêt partisan, et de museler les critiques en les accusant d’être “objectivement“ réactionnaire. C’est une manœuvre tentante, et je l’ai moi-même utilisé plus d’une fois, mais c’est malhonnête. Je crois qu’on serait moins tenté d’y avoir recours si on se rappelait que les avantages d’un mensonge sont toujours éphémères. Supprimer ou colorer la vérité semble si souvent un devoir positif ! Et cependant tout progrès authentique ne peut survenir que grâce à un accroissement de l’information, ce qui requiert une constante destruction des mythes. »

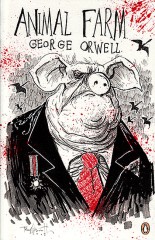

Il veut restituer aux mots toute leur force et toute leur vérité, à une époque où le langage est devenu un outil à la solde des dictateurs, où il est perverti au service de la trahison : « Les relations qu’il y a entre les habitudes de pensée totalitaires et la corruption du langage constituent une question importante qui n’a pas été suffisamment étudiée ». Alors que les intellectuels sont de plus en plus passifs, voire complices de ce qui se passe à Moscou, Orwell a voulu dénoncer avec La ferme des animaux, « la facilité [avec laquelle] la propagande totalitaire pouvait contrôler l’opinion d’individus éclairés dans les pays démocratiques » (mars 1947), dans un style et une écriture abordable par tout un chacun. Pour être efficace la littérature doit toucher le plus grand lectorat possible et ne pas être le pré-carré des intellectuels et des gens de lettres. Ces derniers étant le plus enclin au totalitarisme.

Si Orwell ne cesse de dénoncer la langue de bois des marxistes et les crimes du stalinisme, il combat plus généralement toute forme d’idéologie qui asservit l’individu tout en se présentant comme un modèle absolu d’humanité. Son combat permanant contre la misère en témoigne : « Le premier effet de la pauvreté est de tuer la pensée […]. On n’échappe pas à l’argent du simple fait qu’on est sans argent. »

Si Orwell ne cesse de dénoncer la langue de bois des marxistes et les crimes du stalinisme, il combat plus généralement toute forme d’idéologie qui asservit l’individu tout en se présentant comme un modèle absolu d’humanité. Son combat permanant contre la misère en témoigne : « Le premier effet de la pauvreté est de tuer la pensée […]. On n’échappe pas à l’argent du simple fait qu’on est sans argent. »

Ainsi, il fustige les théories qui présentent le capitalisme et la loi du marché comme les rouages d’une société idéale. Il considère qu’une société régie par la seule logique économique ne garantit pas des conditions de vie décentes aux individus qui la composent. Faisant la recension de l’ouvrage de Friedrich Hayek, La route de la servitude, le 9 avril 1944 pour The Observer, Orwell affirme que le capitalisme libéral mène à des tyrannies privées par la constitution de monopoles. Il déplore qu’Hayek, qui prône un retour au capitalisme du « laisser faire, laisser aller », ne voit pas qu’ « un retour à la “libre“ concurrence signifie pour la plus grande masse des gens une tyrannie sans doute pire encore – parce que plus irresponsable – que celle de l’État. L’ennui avec la concurrence, c’est qu’il y a toujours un gagnant. Le professeur Hayek nie que le capitalisme libéral mène nécessairement au monopole, mais dans la pratique c’est bien là que ce système a mené ».

Il ajoute, en 1946, dans le Manchester Evening News, toujours en réponse aux attaques d’Hayek contre l’État-providence et le socialisme, que « La défense compétence du capitalisme par Hayek est un travail inutile puisque rares sont les gens qui voudraient retourner au capitalisme d’autrefois. Confrontés à un choix entre le servage et l’insécurité économique, les masses, dans tous les pays, choisiraient sans doute carrément le servage, en tout cas si on lui attribuait un autre nom ».

Sa haine bouillonnante envers les totalitarismes est corrélée à son attachement à une inflexible honnêteté intellectuelle. Malgré son attachement aux valeurs éthiques de la religion, cet athée tranquille et catégorique ne pardonne pas facilement aux zélateurs de la domination : « Rappelez-vous que la malhonnêteté et la lâcheté doivent toujours se payer. Ne vous imaginez pas que vous pouvez vous faire pendant des années le propagandiste lèche-bottes du régime soviétique ou de n’importe quel autre régime, et puis tout à coup retrouver un état de décence mental. Putain un jour, putain toujours. »

Comme le synthétise son biographe Bernard Crick : « Si Orwell plaidait pour qu’on accorde la priorité au politique, c’était seulement afin de mieux protéger les valeurs non politiques. » Cet enseignement demeure aussi vivace qu’immédiat. Tenant droit face au vent mauvais des calomnies, des simplifications et des récupérations en tout genre. Et si l’on cherche une philosophie pratique à l’issue de ses œuvres, elle pourrait se résumer à une vie simple et intègre : se tenir à bonne distance du tumulte des villes, de la bêtise des intellectuels et du bruit de la politique pour se consacrer, entouré de ses proches, à l’écriture et au jardinage.

Sylvain Métafiot

Article également disponible sur le Gazettarium

19:34 Publié dans Actualité, Littérature | Tags : gazettarium, 1984, écriture, écrivain, éternel, frivole, guerre, horreur, intellectuel, jardinage, la ferme des animaux, langage, liberté, orwell, politique, poum, simon leys, socialisme, stalinisme, sylvain métafiot, totalitarisme, tyrannie, vie simple. | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.