« Produits douteux : La Fabrique des héros | Page d'accueil | Le tournant néo-libéral en Europe de Bruno Jobert »

mardi, 26 juin 2018

La banalité du mal : comment l’homme peut devenir un monstre

Article initialement publié sur Le Comptoir

Guerres, idéologies meurtrières, pression de l’autorité : toute situation de mise à l’épreuve entraîne des choix. Terrifiants pour certains qui se transforment en « salauds », courageux pour d’autres qui parviennent à rester intègres. Si les figures du héros et du bourreau évoluent au fil des siècles, elles ne cessent de nous renvoyer à nous-mêmes. Et nous enseignent de ne jamais cesser de penser.

Comment comprendre cette facilité des hommes à entrer dans des processus de violence extrêmes ? Nombre de raisons permettent d’éclairer ces conduites de destructivité. Parmi celles-ci, la soumission à l’autorité (du moins lorsqu’elle est revêtue d’une légitimité qui conduit à l’obéissance et à la docilité) ; le poids de l’idéologie qui déshumanise les individus ; la mise en place d’institutions (tels les camps de concentration) où les inhibitions morales sont d’autant plus aisément levées que certains sont placés dans des fonctions qui leur attribuent tout pouvoir sur les autres. Mais ces facteurs qui tiennent aux circonstances ou à l’environnement ne peuvent opérer de façon funeste que si les individus se laissent prendre par la contrainte exercée sur eux, quoiqu’ils n’en soient pas conscients, c’est-à-dire s’ils renoncent à la conscience de leur responsabilité personnelle.

Comment comprendre cette facilité des hommes à entrer dans des processus de violence extrêmes ? Nombre de raisons permettent d’éclairer ces conduites de destructivité. Parmi celles-ci, la soumission à l’autorité (du moins lorsqu’elle est revêtue d’une légitimité qui conduit à l’obéissance et à la docilité) ; le poids de l’idéologie qui déshumanise les individus ; la mise en place d’institutions (tels les camps de concentration) où les inhibitions morales sont d’autant plus aisément levées que certains sont placés dans des fonctions qui leur attribuent tout pouvoir sur les autres. Mais ces facteurs qui tiennent aux circonstances ou à l’environnement ne peuvent opérer de façon funeste que si les individus se laissent prendre par la contrainte exercée sur eux, quoiqu’ils n’en soient pas conscients, c’est-à-dire s’ils renoncent à la conscience de leur responsabilité personnelle.

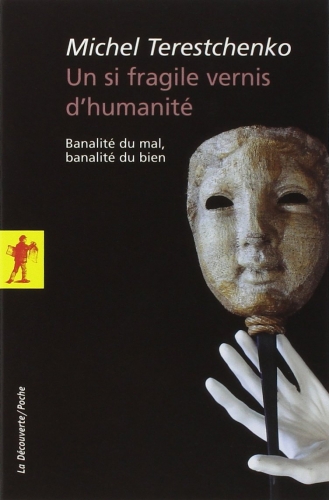

À cet effet, le philosophe Michel Terestchenko, dans son essai Un si fragile vernis d’humanité. Banalité du mal, banalité du bien, propose de penser les conduites humaines face au mal selon un nouveau paradigme, celui de l’absence à soi ou de la présence à soi. Ce modèle a pour but premier de dépasser l’opposition traditionnelle égoïsme/altruisme, qui ne permet pas d’appréhender au plus près les conduites humaines de destructivité, pas plus que celles de secours (du moins si l’on donne à la notion d’altruisme le sens d’une action en faveur des autres, gratuite et désintéressée).

Sous l’amour-propre, la fragilité de l’identité humaine

Dans ses maximes, François de La Rochefoucauld (1613-1680) dénigre systématiquement les vertus humaines pour ne garder que la seule loi universelle de l’amour-propre et de l’intérêt personnel. Voir la maxime 83 : « Ce que les hommes ont nommé amitié n’est qu’une société, qu’un aménagement réciproque d’intérêts, et qu’un échange de bons offices ; ce n’est enfin qu’un commerce où l’amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. »

« Selon La Rochefoucauld, l’identité humaine est partie prenante d’une humanité grise : ni bonne ni mauvaise mais médiocre. »

Pour lui, l’amour-propre est à soi-même sa propre fin, il est autonome. L’amour-propre n’est pas forcément positif et n’a pas spécialement pour but la satisfaction de l’intérêt personnel. Le moi n’est pas le sujet de l’amour-propre, le moi de l’identité propre de l’individu. Par ailleurs, l’amour-propre relève du domaine de la passion et non de la raison. Notre volonté est faite de déterminismes (goûts, humeur, intérêts, circonstances), donc nos actions sont moralement déterminées.

L’amour-propre concerne le “soi” et non le “moi” égoïste. De ce point de vue, le moraliste est plus proche de Nietzsche, Freud, Proust et Dostoïevski que des économistes du choix rationnel. Selon La Rochefoucauld, l’identité humaine est partie prenante d’une humanité grise : ni bonne ni mauvaise mais médiocre. L’intérêt rationnel n’a que peu de place, contrairement au jeu des passions dans les logiques qui animent l’homme.

Partant, il n’y a pas une substance profonde de l’individu, uniquement une image de soi. Seule règne la poursuite de la reconnaissance sociale. Le “moi” n’est qu’une coquille vide. C’est cette absence à soi qui rend possible la destructivité humaine par tout un chacun. Ainsi, les moralistes, avec leur vision pessimiste de l’humanité, cherchaient à démasquer la perversion de l’amour-propre, disposition naturellement négative.

Le sens moral existe bien

Le philosophe écossais Francis Hutcheson (1694-1746) réfute pourtant l’idée que l’homme est animé uniquement par des motivations égoïstes. Dans son ouvrage Recherche sur l’origine de nos notions de la beauté et de la vertu, il s’oppose frontalement à Bernard Mandeville, qui publia en 1714 La fable des abeilles, ou les vices privés font le bien public. Selon Mandeville, l’homme cherche naturellement à satisfaire ses désirs sans se soucier d’autrui. Aucun sentiment naturel ne pousserait l’homme à aider l’autre. Et c’est l’orgueil, cette « récompense imaginaire » (le contentement de soi que produit l’approbation des autres), engendrant la flatterie, qui permet de maintenir viable les liens sociaux entre les hommes. L’action morale repose sur des fondements égoïstes.

Le philosophe écossais Francis Hutcheson (1694-1746) réfute pourtant l’idée que l’homme est animé uniquement par des motivations égoïstes. Dans son ouvrage Recherche sur l’origine de nos notions de la beauté et de la vertu, il s’oppose frontalement à Bernard Mandeville, qui publia en 1714 La fable des abeilles, ou les vices privés font le bien public. Selon Mandeville, l’homme cherche naturellement à satisfaire ses désirs sans se soucier d’autrui. Aucun sentiment naturel ne pousserait l’homme à aider l’autre. Et c’est l’orgueil, cette « récompense imaginaire » (le contentement de soi que produit l’approbation des autres), engendrant la flatterie, qui permet de maintenir viable les liens sociaux entre les hommes. L’action morale repose sur des fondements égoïstes.

Au contraire, pour Hutcheson l’homme a un sens moral inné et le jugement moral résulte de l’approbation ou de la désapprobation des actes généreux ou égoïstes. Il se peut qu’il ressente un sentiment de bienveillance non déterminé par l’intérêt. La raison n’a pas de pouvoir de détermination sur la volonté, les affects précèdent toute réflexion. Pour prouver ses dires, Hutcheson prend l’exemple de l’amour inné des parents envers leurs enfants. Et quand bien même il y aurait une réciprocité future, cela n’est ni la condition ni la cause de cette bienveillance naturelle. Pour lui, “nature” s’entend comme une obligation de la bienveillance originelle, déjà présente en nous sans rapport avec une quelconque loi divine ou humaine. Il établit une hiérarchie entre les affections particulières et la « bienveillance générale » (touchant l’humanité dans son ensemble). Cette dernière découle obligatoirement d’un affect et non de la raison mais la générosité s’estompe avec la distance, de sorte que l’altruisme se développe plus facilement à l’égard de nos proches que de ceux se trouvant à l’autre bout de la planète, ce qui rend difficile la conception de Hutcheson selon laquelle la générosité locale devrait s’étendre de façon universelle. Nous pouvons donc formuler deux objections à l’encontre de la théorie d’Hutcheson. Primo, la bienveillance n’est qu’un affect s’exerçant plus à l’égard des proches qu’à l’ensemble de l’humanité. Secundo, on peut être sensible à la souffrance d’autrui et adopter un comportement destructeur, le sens moral étant inhibé dans certaines circonstances.

Franz Stangl ou l’engrenage de la dégradation

Cet exemple s’appuie sur l’ouvrage de Gitta Sereny Au fond des ténèbres. Stangl était commandant du camp de Treblinka entre 1942 et 1943 et fut accusé du meurtre de 900 000 personnes. Il explique qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres sans jamais tuer quelqu’un de ses propres mains. Michel Terestchenko parle à ce propos de « fonctionnariat du mal » : il y aurait davantage eu de fonctionnaires du mal que de génies du mal dans l’Allemagne nazie.

Cet exemple s’appuie sur l’ouvrage de Gitta Sereny Au fond des ténèbres. Stangl était commandant du camp de Treblinka entre 1942 et 1943 et fut accusé du meurtre de 900 000 personnes. Il explique qu’il n’avait fait qu’obéir aux ordres sans jamais tuer quelqu’un de ses propres mains. Michel Terestchenko parle à ce propos de « fonctionnariat du mal » : il y aurait davantage eu de fonctionnaires du mal que de génies du mal dans l’Allemagne nazie.

Au départ, Stangl luttait contre les actes illégaux des nazis, puis, lors de l’annexion de l’Autriche par Hitler, il se rangea à leur coté, en signant un document niant son appartenance à l’Église catholique. Il affirme : « Je hais les Allemands pour ce dans quoi ils m’ont entraîné. […] J’aurais dû me tuer en 1938 […] C’est là que tout a commencé pour moi. Je dois reconnaître ma culpabilité. » Il fut affecté au programme d’euthanasie et accepta par lâcheté, malgré son dégoût. Arrivé à Treblinka, Stangl le décrit comme « l’Enfer de Dante, la fin du monde ». Pour supporter son travail, Stangl compartimentait sa pensée de façon à donner des alibis de bonne conscience de ce qu’il faisait : ce n’était pas un crime puisque l’intention manquait. Il s’habituait ainsi à son “travail”, ne considérant pas les Juifs comme des individus mais comme de la “cargaison”, et s’évertuait à ne pas penser à l’horreur dont il était responsable. De fait, il ne haïssait pas les Juifs mais les méprisait, notamment parce qu’ils ne se révoltaient pas. Son obsession était de survivre au système en le servant servilement.

Stangl est donc un homme rongé de scrupules, non sadique, pris au piège par un système dont il n’aura pas le courage de se défaire. Il dissocie sa conscience – restée pure – de ses actes. Ainsi, aux yeux de Dieu, il est innocent. Mais cela ne le disculpe pas de ses crimes car c’est à la justice des hommes qu’il a affaire et celle-ci ne juge que les actions, même si l’on répugne à les commettre. En somme, il ne l’a pas voulu mais il l’a fait. Il avoua, in fine et avec difficultés, sa culpabilité, du fait d’un sursaut de lucidité morale face à l’objectivité de ses actes.

« Pour supporter son travail, Stangl compartimentait sa pensée de façon à se donner des alibis de bonne conscience de ce qu’il faisait : ce n’était pas un crime puisque l’intention manquait. »

L’état d’esprit ambigu de Stangl est exemplaire de ce que Primo Levi appelle la « zone grise », à laquelle il consacre un chapitre dans Les naufragés et les rescapés. Quarante ans après Auschwitz. L’écrivain rescapé de la Shoah souligne que les rapports humains à l’intérieur des camps de concentration n’étaient pas simples, et certainement pas réductibles aux catégories des victimes et des persécuteurs : « L’espace entre victimes et persécuteurs n’est pas vide. Il est constellé de figures abjectes ou pathétiques. Elles possèdent parfois les deux qualités en même temps. »

La pensée occidentale est fortement structurée par le binarisme (bien/mal, pour/contre, etc.). Elle répugne aux demi-teintes, aux complexités, à ce qui n’est pas conforme avec des pré-requis considérés comme “logiques” dans son système d’analyse. Le binarisme peut être alors considéré comme une défense cognitive contre la complexité des faits et contre ce qui déstabilise la pensée logique. Il permet d’appréhender le monde qui, sans cela, serait, « un enchevêtrement infini et indéfini qui défierait notre capacité de nous orienter et de décider de nos actions » (Levi). Ce mode de pensée, efficient dans bien des situations de la vie, butte sur les situations extrêmes. Le fonctionnement psychologique humain en situation de terreur, de peur, de douleur et de contrainte n’est pas le même qu’en temps habituel. Le contexte détermine fortement nos modes de pensée et nos actions. « Il existe des personnes grises, ambiguës, prêtes au compromis. La situation d’exception qui est celle des camps tend à en accroître les rangs », écrit Levi. L’oppression peut provoquer (ou révéler) l’ambiguïté humaine. Dans ces situations d’oppression et de contrainte, l’écrivain juif italien distingue deux catégories de sujets (en se référant aux camps de déportation) : ceux qui ont été sélectionnés par l’oppresseur et pour qui un refus de collaboration avec l’administration nazie correspondait à une mise à mort, et ceux qui se sont porté volontaires.

La « zone grise » de Primo Levi désigne également ce contexte particulier où victime et bourreau ne fonctionnent pas conformément à nos attentes. Où la victime se compromet, collabore, et où le bourreau va montrer des facettes humaines de sa personnalité à son supplicié. C’est le tortionnaire « bon père de famille », qui fait les « trois-huit », et qui, son « travail » terminé, rentre jouer avec ses enfants. Cependant, la forte présence d’alcool dans les lieux de torture, comme chez les SS du Lager ou les génocidaires rwandais, témoigne du fait que l’étanchéité psychique entre différentes parties de soi, entre différents lieux, n’est pas toujours facile à maintenir. Le clivage en est la condition absolue.

La « zone grise » de Primo Levi désigne également ce contexte particulier où victime et bourreau ne fonctionnent pas conformément à nos attentes. Où la victime se compromet, collabore, et où le bourreau va montrer des facettes humaines de sa personnalité à son supplicié. C’est le tortionnaire « bon père de famille », qui fait les « trois-huit », et qui, son « travail » terminé, rentre jouer avec ses enfants. Cependant, la forte présence d’alcool dans les lieux de torture, comme chez les SS du Lager ou les génocidaires rwandais, témoigne du fait que l’étanchéité psychique entre différentes parties de soi, entre différents lieux, n’est pas toujours facile à maintenir. Le clivage en est la condition absolue.

Par extension, la « zone grise » désigne également les psychologues qui participent à l’élaboration et à l’administration de la torture ; ce sont les médecins qui assistent les tortionnaires et qui « retapent » la victime entre deux séances. Ce sont également les situations de choix impossibles, délibérément mises en scène par les maîtres, dans les systèmes totalitaires, et qui vont concerner tous les citoyens, qu’ils soient serviteurs ou opposants à ce régime.

Ce que l’on a coutume d’appeler le « syndrome de Stockholm » donne un autre exemple où l’ambiguïté humaine apparaît comme mode de comportement lié au contexte. À savoir des situations où la victime épouse la cause de son bourreau, où les séquestrés vont prendre fait et cause pour leurs ravisseurs. Ce sont aussi les situations de fraternisation entre ennemis sur les champs de bataille, et de solidarité entre les blessés, au grand dam de leur commandement et des médecins des deux camps qui avaient interdiction de soigner les mutilés du camp adverse. C’est la vue de cette solidarité lors de la bataille de Solférino qui amena Henri Dunant à créer la Croix-Rouge, en 1862. De fait, la « zone grise » commence là où le manichéisme est impossible. Elle désigne les situations où une chose et son contraire cohabitent, sans pouvoir s’annuler. « Contre toute logique, pitié et brutalité peuvent coexister dans le même individu et au même moment », analyse Primo Levi.

L’ambiguïté humaine mobilisée dans cette « zone grise » se manifeste donc avec la plus grande visibilité dans des situations extrêmes : chez la victime (vie sous contrainte, choix impossibles, fabrication de la servitude volontaire), chez les persécuteurs (bonté occasionnelle envers les victimes, grande humanité manifeste en dehors de leur “travail”), dans des contextes particuliers tels que les guerres (fraternisation) et les prises d’otage (syndrome de Stockholm). Dans les situations précédentes, l’ambiguïté est induite par le contexte, en recourant à des procédés délibérés tels que la compromission et le pervertissement de la victime. Il s’agit de contraindre cette dernière à ressembler au persécuteur. L’organisation généralisée de la contagion psychique entre persécuteurs et victimes, par des « petites compromissions », comme disait Levi, est bien souvent constitutive du sentiment de honte et de culpabilité que peuvent ressentir les victimes qui ont survécu à ces systèmes d’annihilation mentale. L’ambiguïté en tant que système constitue autant de situations “expérimentales”, délibérément mises en scène par les oppresseurs, dans le but de provoquer des réactions psychologiques précises : annihilation, perplexité, doutes, culpabilité, folie, obéissance aveugle, démission psychique, assujettissement, etc.

Mais cette ambiguïté n’est pas qu’une construction induite. Si elle peut faire l’objet d’instrumentalisation par les pouvoirs totalitaires, c’est qu’elle est constitutive, à divers degrés de notre fonctionnement psychique. L’ambiguïté est un mécanisme psychologique induit, et potentiellement latent, mobilisable. Le fait qu’une chose et son contraire peuvent coexister en chacun de nous, de manière concomitante, tend à prouver que le contradictoire et le paradoxe sont d’essence humaine. Nous cherchons, de manière récurrente, à en réduire la portée et le mal-être qu’ils provoquent ou, à l’inverse, à s’en accommoder, à les accepter, à les apprécier ou à les transcender. Tendre vers une cohérence psychique, authentique et stabilisée, peut devenir l’objectif de toute une vie. Ceci n’est pas toujours très conscient, mais on le retrouve à l’œuvre dans la foi religieuse ou dans une quête spirituelle, par exemple. Les différentes parties de soi tendent à être intégrées, unifiées, acceptées.

« L’espace entre victimes et persécuteurs n’est pas vide. Il est constellé de figures abjectes ou pathétiques. Elles possèdent parfois les deux qualités en même temps. » Primo Levi

La vraie perversion des systèmes totalitaires – tout comme d’ailleurs de certaines méthodes de management contemporain – réside dans le fait de vouloir faire croire que cette « zone grise » serait constitutive de chaque être humain à l’état “biologique”, à l’état de “nature”. Ce procédé cherche à faire porter la responsabilité à la “cible”, à la rendre coupable, en inversant précisément la responsabilité. Ces dispositifs politiques ou managériaux sont construits de telle sorte que la seule manière d’agir possible sera, dans ces circonstances, celle prévue et voulue par les manipulateurs ou les persécuteurs. C’est ainsi que se fabriquent, si nous n’y prêtons garde, les conditions de la soumission généralisée.

Le film Kinatay de Brillante Mendoza raconte l’horrible nuit d’un homme qui va participer à une boucherie pour de l’argent. Le réalisateur montre bien la vitesse paralysante de l’abjection ordinaire. Assailli, comme nous, de dilemmes moraux (comment réagir ? Est-ce possible ? Quelles conséquences ? Qu’aurions-nous fait à sa place ?), le héros manque de temps pour accorder concrètement son innocence et ses principes à l’horreur qui l’entoure. Mendoza plonge nos regards dans le désir contradictoire de voir et ne pas voir ce qui a lieu sous nos yeux. Contrairement à Haneke qui impose un ton moralisateur, Mendoza filme à hauteur de notre propre ambiguïté et explore le cœur même de cette position intenable où témoins et bourreaux, salauds et complices, s’observent, se croisent et parfois se confondent.

La soumission à l’autorité

L’expérience de Stanley Milgram (1933-1984), réalisée au début des années 1960 à l’université de Yale (et accomplie selon dix-huit variations), montre que le fait d’infliger de la souffrance à autrui n’est pas uniquement le fait de systèmes totalitaires, ni de l’environnement social, mais aussi d’une propension psychologique universelle partagée par tous les individus, quels que soient leur niveau d’éducation ou culturel, leur sexe ou le régime politique sous lequel ils vivent. Personne n’est à l’abri. C’est ce qui surprit les scientifiques en charge de cette expérience, pensant que les principes éthiques de la grande majorité des individus les feraient reculer face à des ordres ignobles. Ce fut le contraire qui se produisit : seule une minorité de “cobayes” refusèrent l’obéissance passive à administrer des chocs électriques de plus en plus violents (jusqu’à 450 volts !) à une personne incapable de se défendre et plus de 60 % des sujets suivirent les ordres des scientifiques (autant ceux issus d’une prestigieuse université que d’un soi-disant organisme privé). La plupart désapprouvaient ces ordres, sans cesser toutefois d’y obéir : malgré l’empathie manifeste des sujets à l’égard des victimes, ils accomplissaient leur sale labeur. Cela explique comment des individus ordinaires ont pu faire fonctionner le système totalitaire nazi (sous la domination terroriste de l’idéologie bien entendu) en courbant l’échine face à une autorité jugée légitime (cf. le cas de Franz Stangl).

Si certains sujets essayaient de se dérober aux ordres des scientifiques (lorsque ceux-ci donnaient les instructions par téléphone), aucun ne remettait fondamentalement en cause leur légitimité. La passivité ou non envers l’autorité destructrice se comprend par l’affrontement entre l’obéissance à soi (« état autonome ») et l’obéissance aux ordres (« état agentique »).

« Le fait d’infliger de la souffrance à autrui n’est pas uniquement le fait de systèmes totalitaires, ni de l’environnement social, mais aussi d’une propension psychologique universelle partagée par tous les individus quels que soient leur niveau d’éducation ou culturel, leur sexe, ou le régime politique sous lequel ils vivent. »

En 1971, le professeur Philip Zimbardo a réalisé une expérience encore plus troublante que celle de Milgram. Il a eu l’idée de transformer les sous-sols de son laboratoire de psychologie, à l’université de Stanford, en prison factice. Il a demandé à vingt-quatre étudiants “normaux” de jouer les rôles des gardiens et des prisonniers. Comme il l’explique dans un ouvrage paru aux États-Unis, The Lucifer Effect, les résultats sont saisissants. Alors même qu’ils n’ignoraient pas le caractère factice du rôle social qu’ils devaient jouer, tous les “gardiens” ont agi avec spontanéité, efficacité et, parfois même, avec une cruauté qui a rapidement brisé la personnalité des détenus, lesquels ont vécu un véritable enfer. L’aventure, qui devait durer trois semaines, a été interrompue au bout de six jours ! Ou comment des jeunes gens bien élevés, placés en situation d’exercer un réel pouvoir de coercition, se prennent au jeu de l’institution carcérale jusqu’à en abuser.

En 1971, le professeur Philip Zimbardo a réalisé une expérience encore plus troublante que celle de Milgram. Il a eu l’idée de transformer les sous-sols de son laboratoire de psychologie, à l’université de Stanford, en prison factice. Il a demandé à vingt-quatre étudiants “normaux” de jouer les rôles des gardiens et des prisonniers. Comme il l’explique dans un ouvrage paru aux États-Unis, The Lucifer Effect, les résultats sont saisissants. Alors même qu’ils n’ignoraient pas le caractère factice du rôle social qu’ils devaient jouer, tous les “gardiens” ont agi avec spontanéité, efficacité et, parfois même, avec une cruauté qui a rapidement brisé la personnalité des détenus, lesquels ont vécu un véritable enfer. L’aventure, qui devait durer trois semaines, a été interrompue au bout de six jours ! Ou comment des jeunes gens bien élevés, placés en situation d’exercer un réel pouvoir de coercition, se prennent au jeu de l’institution carcérale jusqu’à en abuser.

Contrairement aux animaux, l’homme cherche un sens à sa vie, ne se contentant pas simplement de vivre. Les systèmes totalitaires ont rabaissé l’homme à ses seules conditions d’existence, à la seule obsession de se conserver en vie. Pourtant, l’humanité peut perdre le sens de son existence en temps de paix, dans des systèmes démocratiques : l’homme oublie ses principes moraux et s’absente à soi, devenant une « poupée de chiffon » (Nadejda Mandelstam). L’asservissement, la passivité, la lâcheté, la soumission à l’autorité sont les conséquences du désistement de l’identité de l’individu qui échappe ainsi au poids d’assumer la responsabilité de ses actes. Position rassurante s’il en est mais dénuée de conscience autonome. Dépouillé de son individualité propre – souvent au profit d’un projet politique collectif total, englobant l’ensemble des agents – l’homme s’en remet docilement aux autres (autorité, supérieurs, institutions, etc.) pour la conduite de sa vie.

C’est pourquoi est remarquable la trajectoire de certains individus (littéralement indivisibles), faisant fi des pressions du pouvoir et de l’ordre établi et assurant une pleine conviction à leurs valeurs propres. Des hommes et des femmes dégageant cette “noblesse d’âme”, cette présence à soi inéducable, cette banalité du bien en somme, dont nous parlerons dans un prochain article.

Sylvain Métafiot

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrage de Michel Terestchenko Un si fragile vernis d’humanité

- Se procurer le livre de Primo Levi Les naufragés et les rescapés

- Se procurer le livre de Gitta Sereny Au fond des ténèbres

- « L’impensable banalité du mal » par Myriam Revault D’Allonnes dans la revue Cités n°36

- Une vidéo qui résume l’expérience de Stanley Milgram

- « Le concept de “zone grise” selon Primo Levi » sur Slate

- Une enquête a récemment remis en cause l’expérience de Stanford : Histoire d’un mensonge de Thibault Le Texier

- Lire notre article consacré à la banalité du bien

Écrire un commentaire