« Pénitence et Salut dans le Canzoniere de Pétrarque | Page d'accueil | La demeure de la chair : La Transgression selon David Cronenberg de Fabien Demangeot »

mercredi, 16 juin 2021

Yal Sadat : « Bill Murray ne s’est jamais ajusté aux normes industrielles du rire »

Super star malgré lui des comédies américaines des années 80/90, Bill Murray ne s’est pas limité à chasser les fantômes phosphorescents dans les rues de New-York. D’un naturel caustique et bouillonnant, il fit ses classes au théâtre d’improvisation, intégra ensuite la bande des jeunes trublions du Lampoon avant de traîner son air débonnaire dans le petit écran, puis de se faire propulser au sommet du box-office sans trop savoir pourquoi. Des comédies potaches de ses débuts aux films d’auteurs de la décennie 2000, Bill Murray gardera toujours ses distances avec le système hollywodien, sans jamais se départir de cet air mélancolique et frondeur, façon de dire qu’il ne prend rien au sérieux et surtout pas lui-même. Nous nous sommes entretenus avec Yal Sadat (critique de cinéma pour Sofilm, Première, Carbone, Les Cahiers du Cinéma et Chronic’art), qui retrace son parcours dans un petit ouvrage à l’image de son sujet : imprévisible, nonchalant et terriblement drôle.

Le Comptoir : Pour Bill Murray tout commence avec l’introduction au sein de la troupe du Second City à Chicago par son frère aîné, mais c’est surtout lorsqu’il intègre le National Lampoon que sa vocation de comédien s’affirme. Pouvez-vous décrire ce magazine satirique assez méconnu en France et la façon dont Bill Murray y a affiné son jeu comique ?

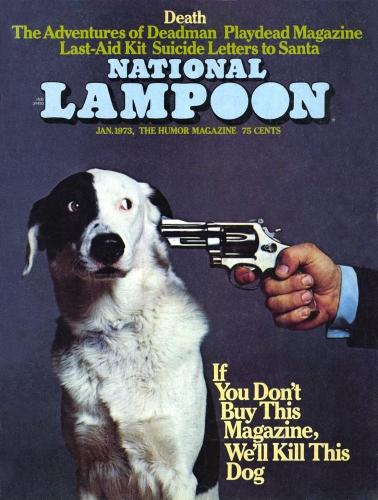

Yal Sadat : Le National Lampoon peut être considéré comme une sorte de réponse américaine à Hara-Kiri ou Charlie Hebdo. Le journal est au départ une publication étudiante de Harvard, fondée à la fin des années 60 par deux jeunes hommes de bonne famille, Henry Beard et Douglas Kenney : des bourgeois bien mis et bien éduqués mais très caustiques, et décidés à s’inventer un destin d’agitateurs. Leur vision avec le Lampoon évoque un compromis entre Playboy, la littérature beat et le rire des stand-uppers un tant soit peu engagés, comme Lenny Bruce. Avec ses couvertures grotesques, sexy, parfois violentes, la version nationale du journal devient un phare de la contre-culture, mais en s’inscrivant aussi « contre la contre-culture » : les idéaux hippies battent de l’aile lorsque Kenney et Beard commencent à publier, et ils ne manquent pas de railler un certain progressisme béat, tout en conservant l’establishment républicain comme cible de choix.

Yal Sadat : Le National Lampoon peut être considéré comme une sorte de réponse américaine à Hara-Kiri ou Charlie Hebdo. Le journal est au départ une publication étudiante de Harvard, fondée à la fin des années 60 par deux jeunes hommes de bonne famille, Henry Beard et Douglas Kenney : des bourgeois bien mis et bien éduqués mais très caustiques, et décidés à s’inventer un destin d’agitateurs. Leur vision avec le Lampoon évoque un compromis entre Playboy, la littérature beat et le rire des stand-uppers un tant soit peu engagés, comme Lenny Bruce. Avec ses couvertures grotesques, sexy, parfois violentes, la version nationale du journal devient un phare de la contre-culture, mais en s’inscrivant aussi « contre la contre-culture » : les idéaux hippies battent de l’aile lorsque Kenney et Beard commencent à publier, et ils ne manquent pas de railler un certain progressisme béat, tout en conservant l’establishment républicain comme cible de choix.

Au début des années 70, l’un des satiristes du journal, Michael O’Donoghue, est chargé de créer la déclinaison radiophonique du Lampoon. Il engage les gens du Second City dont Harold Ramis, Gilda Radner, John Belushi et donc Bill Murray, entre autres. O’Donoghue est encore plus méconnu ici et pourtant très important, puisqu’il démocratise un art parodique jusque-là absent des télés et des radios. On le voit à son passage par le cinéma underground, type Mr. Mike’s Mondo Video : il cultive un sens de l’absurde appelé à façonner le Saturday Night Live (dont il deviendra le rédacteur en chef, nommé par le fondateur de l’émission mythique, Lorne Michaels) et à se retrouver par conséquent à travers toute la descendance de ce dernier. En quelque sorte, O’Donoghue est le grand-père d’une forme de dérision cathodique fondée sur l’ironie permanente, appelée à s’étendre à toute la société américaine, et même au-delà : c’est un peu l’oncle d’Amérique du fameux « esprit Canal », puisque les comiques ayant émergé en France dès la fin des années 80 (Les Nuls) se revendiquaient du SNL. Mais c’est une autre histoire.

Murray était proche de O’Donoghue, il avoue lui devoir une certaine propension au dégoût misanthrope, à la détestation volontiers violente du monde, qui se mêlent à son personnage d’amuseur populaire. Alors qu’il vient de l’improvisation, l’acteur découvre un terrain neuf au National Lampoon Radio Hour : il joue les textes de véritables auteurs, en exerçant sa griffe la plus sardonique. On l’a oublié du fait de son statut de superstar à la fois ultra-bankable, mystérieuse et chic, mais Murray est l’héritier d’un humour radical dont le destin était d’exploser avec le SNL puis de se diluer un peu dans la cuve du mainstream, au risque de devenir inoffensif. C’est un peu l’éternelle histoire d’amour conflictuelle entre les grands médias et les humoristes, et on peut dire qu’un chapitre de cette histoire commence avec cette bande du Lampoon.

Formé à l’improvisation vous rappelez qu’il « ne s’épanouissait que dans la spontanéité, dans la continuité absolue entre la vanne du vestiaire et celle du tournage en direct. » Que représente son intromission au sein de la célèbre émission Saturday Night Live au cours de sa carrière ?

Au SNL, Murray comptait parmi les garants les plus irréductibles de cette tradition de l’impro telle qu’il la pratiquait au Second City. Il peinait même à s’en défaire, au point que c’était une source de problèmes : il cherchait à se libérer des gags écrits et pouvait massacrer un texte, souvent au détriment de l’émission et de sa propre performance. Certes, il faut du répondant pour jouer dans des sketchs en direct, mais aussi une grande rigueur — adopter une mécanique, respecter le texte, le ton, etc. Murray, lui, misait principalement sur sa répartie naturelle, dans un élan très libertaire, comme s’il refusait de se professionnaliser. Tout le contraire des premiers piliers du SNL qui l’éclipsent au départ (Belushi, Aykroyd, Chevy Chase, Steve Martin…) et qui lorgnent déjà sur Hollywood. Je vois donc Bill Murray comme une sorte d’élément récalcitrant, de dur-à-cuire qui ne s’est jamais ajusté aux normes industrielles du rire ; pas vraiment par idéologie, puisqu’il est très peu politisé, mais plutôt par une sorte d’anticonformisme congénital, peut-être métaphysique. Mais c’est ce qui le distinguait sans doute de la troupe, et le rendait fascinant. Si bien que les normes industrielles ont fini par s’adapter à lui, plutôt que l’inverse.

Harold Ramis, qu’il rencontre sur les terrains de golfe de l’Indian Hill Course à Winnetka, deviendra son ami et lui offrira un rôle mémorable de gardien à moitié débile dans Caddyshack. En quoi cette période des College Comedies est-elle une source d’épanouissement ?

Cette période faite de comédies potaches dans la lignée d’Animal House de John Landis — un portrait dégénéré de la vie des campus, pétrie de bouffonnerie mais riche d’observations sur la société — se caractérise par l’indépendance dont jouissaient auteurs, réalisateurs et comédiens. On est au tout début des années 80, mais le succès de tous ces comiques à la télé fait que l’industrie hollywoodienne est encline à leur faire confiance. Ce sont les années où naissent des succursales comme Orion Pictures, qui produit Le Golf en folie (Caddyshack) et se spécialise ensuite dans les projets dits « difficiles » par rapport à la majorité de l’entertainment façon blockbusters. Premier film de Ramis comme réalisateur, Caddyshack est une farce éminemment sympathique mais complètement déstructurée, sans queue ni tête, qui ricane des rapports de classe absurdes qu’on retrouve dans le milieu du golf. Les Bleus (Stripes) d’Ivan Reitman est un bien meilleur film, quoique trop long, qui aurait sans doute gagné à se voir davantage cadré par le producteur. Mais dans tous les cas, Murray est « lâché » dans l’arène avec une carte blanche pour improviser, et inventer sans en avoir conscience un personnage récurrent : le slacker (branleur, glandeur) sarcastique et bon à rien, moins par nullité que parce qu’il ne prend rien au sérieux (c’est le cas surtout dans Stripes et Meatballs — Arrête de ramer, t’es sur le sable en VF). Dans un contexte « reaganien » où sont promus les héros de la libre-entreprise, partis de rien mais voués à s’illustrer et s’enrichir parce qu’ils croient en leur vision, lui incarne au cinéma la version sceptique de cet archétype : il se reconvertit effectivement dans des métiers improbables (militaire, Gentil Organisateur, etc), mais en ayant conscience de son imposture.

« Le cinéma est le dernier lieu où les troupes existent encore »

1984 est une année particulière : il vécut assez mal le succès de SOS Fantômes d’Ivan Reitman, au point de prendre le large avec Dan Aykroyd après la sortie du film. Mais il vécut aussi très mal l’échec du Fil du rasoir de John Byrum…

SOS Fantômes marque à la fois son explosion à l’international (il devient une star planétaire, alors qu’il était surtout aimé à domicile par le public happy few du SNL) et celui où il se heurte à la grande industrie. Alors que c’était un petit projet loufoque signé Aykroyd, vendu à la Columbia comme « vehicle » pour les stars comiques de l’époque, le film vaut à Murray des propositions de blockbusters fantastiques (dont la suite du film, évidemment) et la destruction de sa vie privée. Lui, pourtant, n’a toujours pas envie de se professionnaliser comme star lorsque le film cartonne en salles. Il déteste la concurrence et le délitement des troupes formées quelques années plus tôt, dans un esprit contre-culturel : sa bande du Lampoon tend à se dissoudre à Hollywood, puisque chaque membre cherche à devenir le nouveau Jerry Lewis. Ironiquement, Peter Venkman (son personnage) est aussi un aimable imposteur dans le milieu universitaire, qui saute le pas de l’entrepreneuriat privé — mais avec succès et en sauvant le monde, sur un mode très années 80. C’est un peu ce qu’on attend de lui, désormais, à l’échelle du divertissement.

Le four du Fil du rasoir, qu’il a fait financer par la Columbia en échange de sa participation à SOS Fantômes, confirme que l’époque n’était plus aux propositions auteuristes. Encore moins aux adaptations de pavés romanesques aux accents existentialistes. Il a cherché à se raconter en produisant et co-écrivant le film, mais le contre-emploi comme tragédien (tout relatif, parce qu’il joue aussi sur une note comique) n’a pas convaincu grand-monde.

Au mitan des années 1980 il s’exile en famille à Paris pour étudier l’existentialisme à la Sorbonne et la métaphysique de Georges Gurdjieff. Que cherchait-il à fuir et qu’espérait-il trouver en s’installant en France ?

Il a disparu à Paris avec un idéal romantique, presque naïf : se restructurer intellectuellement, métaphysiquement, en lisant Sartre et Camus au Café de Flore, en sirotant des coupes de Lanson avant d’aller réviser Buster Keaton ou Griffith à la Cinémathèque française. C’est très américain, cette idée de l’exil dans le creuset de l’existentialisme : c’est le coup des vacances européennes qui vont tout résoudre. Il cherchait avant tout à fuir l’exposition éreintante et les offres harcelantes de ses agents, mais il entendait aussi combattre l’impression tenace de n’avoir jamais trouvé le sens de sa vie — voire de n’avoir jamais existé. C’est donc une quête un peu naïve mais aussi très sincère : l’éternel décalage dont il témoigne, la sensation de ne pas être à sa place et le commentaire ironique sur l’absurdité de sa présence, tout ça vient d’un malaise intérieur très profond.

« Murray est l’héritier d’un humour radical dont le destin était d’exploser avec le SNL puis de se diluer un peu dans la cuve du mainstream, au risque de devenir inoffensif. »

À propos de son indisposition naturelle à occuper l’espace, vous notez que, tout au long de sa carrière, Bill Murray « ne sera jamais là où il faut, jamais dans le bon décor, le bon champ ou le bon enterrement ». Il a pourtant occupé le centre de la scène en tant que premier rôle de nombreux films à succès. De quelle manière a-t-il renouvelé le canevas comique de l’imposteur qui n’est pas à sa place ?

Comme je le disais, puisqu’il ne s’adaptait pas à l’industrie, l’industrie s’est adaptée à lui. Elle a en quelque sorte « incorporé » sa différence et son côté Bartleby (« je préférerais ne pas »). Sûrement parce qu’au cinéma, c’est une figure qui faisait défaut. À mon avis, cette manière de flotter à côté de la vie vient aussi répondre à une demande de la part d’un public sensibilisé à un certain humour postmoderne, celui du SNL mais aussi celui de Mel Brooks ou du trio Zucker, Abrahams and Zucker (Y a-t-il un pilote dans l’avion ?) : cette branche parodique de la comédie a contribué à bâtir une sorte d’empire de l’ironie encore vivace aujourd’hui, mais qui a quelque chose d’un peu mécanique (et même robotique, quand on voit à quel point le second degré « méta » est devenu la norme, de YouTube à Netflix en passant par les films de super-héros). Murray, pour sa part, s’inscrivait dans ce registre incrédule mais de façon plus humaine et incarnée, sans la lourdeur des clins d’œil entendus. Donc à l’intérieur même de l’Hollywood potache, il est venu combler un manque.

La bande du SNL, de gauche à droite : Jane Curtin, Gilda Radner, John Belushi, Laraine Newman, Dan Aykroyd, Garrett Morris et, avec une seyante moustache, Bill Murray

Murray pouvait aussi pousser à bout ses partenaires. En témoigne le coup de sang qu’il a eu avec Chevy Chase dans les coulisses de SNL, le cendrier envoyé à travers la tête de Richard Dreyfuss, l’engueulade avec Harold Ramis sur tournage d’Un jour sans fin. Visiblement, sa nonchalance ne plaisait pas à tout le monde…

Cette violence le poursuit depuis l’aube de sa carrière et pourtant, j’ai l’impression qu’on l’a complètement oubliée. On pense souvent à lui comme une sympathique mascotte, une sorte de réplique de la marmotte d’Un jour sans fin (ou celle de Caddyshack). Mais on oublie que la marmotte est un animal extrêmement méfiant, brutal, territorial, une vraie racaille des monts et des steppes. Ce n’est pas un hasard s’il a joué dans deux films où il « affronte » cet animal aux dehors jovialement velus, mais gonflé de sournoiserie. « L’art de la haine » que lui aurait inculqué O’Donoghue, la brutalité imprévisible de son maître Del Close (directeur des cours d’impro au Second City), la misanthropie qui le conduit à railler son entourage ou boxer les autres acteurs avec qui il n’est pas d’accord… Tout ça traduit quelque chose d’irréconciliable en lui. Mais c’est aussi un bon moteur artistique : quel brillant comique n’a jamais heurté les sentiments de quelqu’un ?

Sa rencontre avec Wes Anderson sur le tournage de Rushmore fut-elle une manière de retrouver une ambiance de troupe théâtrale comme à ses débuts ?

Il le dit lui-même : « le cinéma est le dernier lieu où les troupes existent encore », et je pense qu’il fait allusion à son travail avec Anderson, Sofia Coppola et Jim Jarmusch — des gens à qui il dit « oui » automatiquement, n’ayant plus d’agent qui fait transiter les demandes. À titre personnel, je suis peu client du cinéma d’Anderson, mais il faut reconnaître qu’il a permis à Murray de retrouver une famille, loin du système compétitif des grosses comédies hollywoodiennes. Une famille ou bien une équipe, puisqu’on parle d’un fan de sport qui est nostalgique de ses jeunes années passées à jouer au base-ball ou à ricaner avec les autres caddies de golf. Tout comme il est nostalgique, donc, de ses débuts seventies, lorsqu’il était soudé avec les gens du Lampoon puis du SNL. Le cinéma indépendant, ou semi-indépendant d’Anderson lui permet sans doute de retrouver cela.

« Des monstres du Lampoon, il était à peu près le seul à avoir résisté aux tendances successives sans mourir ou devenir ringard aux yeux du grand public », écrivez-vous. À quoi doit-il cette longévité ?

Sans doute, encore une fois, à sa manière de donner un visage humain au règne de l’ironie. Celle-ci a beau être devenue une humeur très dominante, elle découle d’un trouble réel qui a la vie dure : alors que le monde s’effrite économiquement, écologiquement, sanitairement, on peine à retrouver le chemin de la croyance, ou disons à rassembler quelques valeurs en lesquelles se fier. Murray a exactement le visage de ce scepticisme. On l’identifie instinctivement en le regardant, dès le premier coup d’œil.

« On pense souvent à lui comme une sorte de réplique de la marmotte d’Un jour sans fin. Mais on oublie que la marmotte est un animal extrêmement méfiant, brutal, territorial, une vraie racaille des monts et des steppes. »

Ces dernières années, Bill Murray est devenu une sorte de mascotte pop-culturelle, lui-même n’hésitant pas à jouer sur cette fascination à travers différents rôle (lui-même dans Bienvenue à Zombieland de Ruben Fleischer ou la caricature de son personnage indolent dans The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch). Est-ce là le destin des anciennes stars d’Hollywood (on pense aussi à Nicolas Cage dont les derniers rôles ne semblent qu’un prétexte à son potentiel de meme sur Internet) ?

Le paradoxe avec Murray, c’est que contrairement à Cage, ce n’est pas une star déchue : il évolue encore au sein du système hollywoodien, même s’il accepte plus facilement les films de ses amis. Je ne vois pas quel média, quel talk-show, quel festival n’aimerait pas recevoir plus souvent Bill Murray. Mais, en effet, sa relative rareté — il vaudrait mieux parler d’imprévisibilité : il apparaît assez souvent, mais on ne sait jamais quand, et ce n’est pas forcément dans les films où on aimerait le voir — incite une bonne partie du public à le faire surgir partout, dans des récits fabriqués ou réels, des anecdotes, des memes, etc. Si bien qu’en dépit de sa réputation d’acteur insaisissable et souvent évaporé, il est omniprésent. C’est presque une sorte de présence divine planant sur l’Internet — si bien qu’on peut se lasser de lui, et avoir l’impression d’une valeur essorée, prise dans la glu du « cool ».

Le paradoxe avec Murray, c’est que contrairement à Cage, ce n’est pas une star déchue : il évolue encore au sein du système hollywoodien, même s’il accepte plus facilement les films de ses amis. Je ne vois pas quel média, quel talk-show, quel festival n’aimerait pas recevoir plus souvent Bill Murray. Mais, en effet, sa relative rareté — il vaudrait mieux parler d’imprévisibilité : il apparaît assez souvent, mais on ne sait jamais quand, et ce n’est pas forcément dans les films où on aimerait le voir — incite une bonne partie du public à le faire surgir partout, dans des récits fabriqués ou réels, des anecdotes, des memes, etc. Si bien qu’en dépit de sa réputation d’acteur insaisissable et souvent évaporé, il est omniprésent. C’est presque une sorte de présence divine planant sur l’Internet — si bien qu’on peut se lasser de lui, et avoir l’impression d’une valeur essorée, prise dans la glu du « cool ».

Mais ce n’est pas vraiment de sa faute, je crois : c’est plutôt dû à l’énergie incontrôlable d’Internet, qui s’empare toujours de ce qui dissone, de tout ce qui est « rare », pour le décliner et le tayloriser jusqu’à plus-soif. Il est donc partout sans jamais être vraiment là, ce qui au fond rejoint parfaitement son vieux trouble existentiel.

Sylvain Métafiot

Nos Desserts :

- Se procurer l’ouvrage de Yal Sadat chez votre libraire

- L’émission Blow Up se demande : C’est quoi Bill Murray ?

- Une comparaison entre les mises en scène de Lost in Translation et Une journée particulière sur la chaîne Versus

- Conférence de Yal Sadat sur William Friedkin au Forum des Images

- Au Comptoir, les universitaires Joseph Heath et Andrew Potter affirment que « Le mode de pensée contre-culturel n’est pas solidaire avec la classe laborieuse. »

Article initialement publié sur Le Comptoir

12:41 Publié dans Cinéma | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, bill murray, yal sadat, national lampoon, second city, saturday night live, capricci, wes anderson, rushmore, sos fantômes, dan aykroyd, harold ramis, caddyshack, meatballs, stripes | Lien permanent | Commentaires (0)

Écrire un commentaire