« Le Marché contre la société : La mentalité de marché est obsolète ! de Karl Polanyi | Page d'accueil | La tentation du mal : The Green Knight de David Lowery »

mardi, 14 décembre 2021

Gabriela Trujillo : « Ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus »

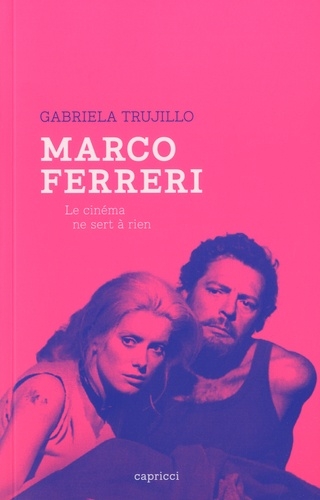

Gabriela Trujillo est historienne du cinéma et essayiste. Actuellement directrice de la Cinémathèque de Grenoble elle a consacré un livre au réalisateur italien Marco Ferreri : « Marco Ferreri, le cinéma ne sert à rien » (éditions Capricci, 2020). L’occasion de revenir sur le parcours d’un cinéaste sulfureux et occulté (ses 35 films étant difficilement visibles) qui s’est frotté à tous les abcès de son époque – sociaux, politiques, religieux ou artistiques – pour les faire éclater dans un grand rire aux accents de fin du monde. Une œuvre grosse de fictions aberrantes et cruelles qui s’attira logiquement les foudres des autorités conservatrices, ainsi que les hurlements de spectateurs outrés faisant mine de découvrir que la vie, en somme, n’est qu’une farce grotesque et absurde.

Le Comptoir : Un des événements cruciaux dans la carrière de Marco Ferreri (1928-1997) fut sa rencontre avec l’écrivain espagnol Rafael Azcona dans les années 1950. Est-ce lui qui l’a poussé dans une veine ouvertement satirique ? Comment le public et les autorités espagnoles ont-elles réagi aux deux films qu’ils ont réalisés ensemble ?

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Gabriela Trujillo : À l’arrivée de Marco Ferreri à Madrid, Rafael Azcona est déjà un journaliste satirique établi au sein de l’équipe de La Codorniz, une revue qui se distinguait par une veine irrévérencieuse, toujours à la limite de l’anti-franquisme. Azcona avait publié des récits, un roman, dont Ferreri veut absolument produire l’adaptation. Les deux se rencontrent alors, Ferreri envisageant un film pour lequel manquent à la fois le réalisateur et l’argent. Azcona, voyant que Ferreri est un producteur fauché, lui propose de devenir plutôt réalisateur du projet, afin de faire appel à un vrai producteur qui, lui, saurait trouver de l’argent.

Ferreri dirige donc son premier film, El pisito (L’appartement, 1959), d’après un récit d’Azcona. Par la suite, après l’échec de son deuxième film Los chicos la même année (écrit par Leonardo Martin), le cinéaste italien revient travailler avec Azcona pour une perle de sa première période, le très remarqué El cochecito (La Petite Voiture, 1960). C’est surtout avec ce troisième long métrage que Ferreri s’attire les foudres de la censure franquiste, à cause de la figure de ce vieillard indigne qui veut tuer sa famille afin de s’acheter une voiturette pour rejoindre ses copains handicapés.

En 2017, Le Mari de la femme à barbe (1963) fut restauré par le laboratoire L’Immagine Ritrovata à Bologne et à Paris et comporte pas moins de trois fins différentes du fait, entre autres, des désaccords de Ferreri avec son producteur Carlo Ponti, celui-ci imposant un happy end pour la présentation du film au Festival de Cannes 1963. Ferreri avait-il régulièrement du mal à faire valoir sa vision cruelle de la société, que ce soit en Italie, en France ou en Espagne ?

Je ne trouve pas que ce soit une vision forcément cruelle, mais en effet, le ton de Ferreri a du mal à passer à son époque, puisqu’il dépeint la cruauté inhérente aux individus, hommes et femmes. Sur Le Mari de la femme à barbe, il y a un double désaccord : avec Carlo Ponti (qui opte pour une fin mélodramatique larmoyante) et avec les producteurs français (qui veulent une fin heureuse, où Annie Girardot serait reconnaissable sous ses traits « normaux »). La fin voulue et écrite par Ferreri et Azcona est logique avec la société que le réalisateur dépeint tout le long du film, celle qui montre un système normatif qui broie chacune et chacun des protagonistes. C’est une fin terrible, et magnifique.

« Je n’enregistre pas la guerre des sexes, mais le malaise entre des hommes et des femmes » se défendait le cinéaste accusé de misogynie. Sa conception désenchantée de l’amour en général et du couple en particulier est-elle liée à son dégoût envers cette nouvelle société de consommation où l’individualisme et le cynisme ont considérablement dégradé les rapports humains ?

Ferreri est un cinéaste qui a été accusé de misogynie, mais aussi, à l’époque où c’était une insulte, on l’accusait de féministe. Sa rupture avec le scénariste Rafael Azcona, selon ce dernier, est liée à l’intérêt du réalisateur italien pour la condition des femmes. Il faut rappeler qu’il a une approche particulière de l’être humain. Comme espèce, il considère que l’humanité en entier court à sa perte. Il se méfie du couple comme lieu où l’on reconduit l’exploitation d’un individu par un autre. En l’occurrence, il attaque l’aliénation de la femme par l’Église, l’État, les hommes, la société en général. En tout cas, le seul reproche qu’il était prêt à accepter était celui de sa misanthropie.

En mettant en scène un Michel Piccoli quasi muet et au bord du gouffre Dillinger est mort représente, selon vos termes, « l’incommunicabilité entre les êtres, l’absurde de la vie moderne ». Ce film ne figure-t-il pas l’archétype du « personnage prisonnier de la vie » selon la formule d’Azcona ?

Bien sûr. Piccoli incarne selon moi la figure d’un cinéma de l’absurde, comme il y a eu un théâtre de l’absurde. J’ai tendance à croire que Rafael Azcona est très proche de Ferreri, sans toutefois que leurs œuvres puissent se confondre. Ferreri ne fait pas appel à lui pour le scénario de Dillinger, mais à Sergio Bazzini, un auteur bien moins connu et probablement plus malléable.

« Ferreri se méfie du couple comme lieu où l’on reconduit l’exploitation d’un individu par un autre. »

Le modèle se trouve de toute façon dans le milieu d’artistes d’avant-garde que Ferreri côtoie à Rome à cette époque, un anti-héros taiseux, ultra-moderne, suréquipé et froidement blasé. C’est surtout un de ces personnages qui, ayant tout, s’ennuient de la vacuité de leur vie.

En subvertissant les codes du western par le rire, tout en livrant une charge féroce contre le principe d’autorité et la logique génocidaire, peut-on considérer Touche pas à la femme blanche ! (1974) comme son film le plus politiquement engagé ? Quels étaient ses rapports avec les partis politiques de gauche de l’époque ?

Je pense en effet que Touche pas à la femme blanche ! est un film éminemment politique, sous couvert de parodie et d’explosion grotesque. J’étais tellement décontenancée que j’ai voulu lui consacrer un chapitre entier…

La radicalité de son propos et sa critique de l’impérialisme sont ici sans appel : la représentation des immigrés sous les traits des Indiens, la vanité des combats, la mainmise des grandes multinationales dans la conquête, les propos des puissants et leur bêtise crasse sont la base de ce film qui ne ressemble à aucun autre.

Comme l’immense majorité des intellectuels italiens de l’époque, Ferreri était de gauche. Depuis la fin des années 1960, il était proche de Jean-Luc Godard, de Pier Paolo Pasolini, et par ce dernier il s’était rapproché du mouvement Lotta continua. Mais Ferreri reste un irrécupérable, même pour les partis italiens de gauche. Vous pouvez lire la belle note de blog qu’a rédigé à ce sujet l’écrivain Yves Pagès.

Si La Grande Bouffe a fait scandale lors de sa sortie en 1973 ce n’est pas tant à cause de ses outrances visuelles que le fait de brandir un miroir aux spectateurs (notamment ceux du Festival de Cannes) en représentant quatre bourgeois fatigués « d’une société dont ils constituent le sommet et non la base ». De nos jours, pensez-vous que la bourgeoisie accepte de se regarder mourir…

Je pense en effet que, au-delà des tabous de la représentation d’un individu physiologique, on a surtout reproché à Ferreri de représenter des hommes au sommet de la réussite, des acteurs au comble de leur beauté et leur célébrité, pour détruire ainsi toutes les certitudes (esthétiques, de classe).

De nos jours, comme à l’époque, on accepte de se voir mourir, mais tout dépend de comment … certaines représentations, même véristes, n’atteignent pas la sensibilité du spectateur comme le fait encore La Grande Bouffe.

« Ferreri reste un irrécupérable, même pour les partis italiens de gauche. »

Vous notez plusieurs références littéraires dans La Grande Bouffe : Rabelais pour la gouaille et le gigantisme des repas, À Rebours de Huysmans pour le raffinement aristocratique reclus et l’accablement sans cause, et Raymond Roussel pour l’exacerbation décadente du plaisir. Ces auteurs étaient-ils présents dans l’esprit de Ferreri au moment du tournage ? Était-il un grand lecteur de littérature française ?

Je n’ai pas pu m’empêcher de voir beaucoup de références littéraires tout le long de l’œuvre de Ferreri, à la fois comme des analogies ou comme des échos. Comment ne pas avoir envie de relire Huysmans pour mieux comprendre le « tædium vitae » l’enfermement et le raffinement de ces hommes puissants ?

Par ailleurs, Ferreri était un artiste extrêmement cultivé. Rabelais est une figure qui reviendra dans son cinéma, lorsqu’il tente d’adapter de manière plus ou moins expérimentale quelques éléments de Gargantua, dans les années 1990. Quant à Roussel, il est explicitement cité par Philippe dans le film, dans son rapport anarchique et désacralisé à la nourriture.

Quand on lit sous votre plume que « pour le cinéaste, le devenir industriel des pulsions, des affects ou de l’art, ainsi que la bureaucratisation de la foi menacent l’homme moderne en le vidant de son intériorité », on pense à Georges Bernanos qui affirmait : « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. » (La France contre les robots, 1947). Peut-on considérer Ferreri comme un antimoderne populaire (là où Visconti, par exemple, serait une sorte d’antimoderne aristocratique) ?

J’apprécie vraiment votre rapprochement, c’est judicieux de citer Bernanos, au moins cette citation. Pour le reste, je ne saurais pas vous dire, si Ferreri est un antimoderne populaire, sans doute, mais c’est vous qui avez eu l’idée !

On en oublierait presque l’humour ravageur des films de Ferreri. Car malgré la solitude, le nihilisme, la décadence et l’anéantissement, il y a les plaisirs de la chère, l’amitié indéfectible, le rire, le spectacle et l’évasion en mer. Peut-on voir dans ce « cinéma qui cherche à prendre le large » une certaine lueur d’espoir ?

Je trouve, oui, que ce cinéma complètement désespéré montre aussi des choses d’une telle beauté que, même si ça grince, on en sort sans être accablé. Je suis d’accord avec Michel Piccoli, lorsqu’il voyait en La Grande Bouffe un immense film d’amour. Par l’amitié, par le rire malgré tout salvateur, je pense qu’on peut se dire « le spectacle continue ».

Et puis, ces scènes de bord de mer, même quand c’est terrible, c’est très beau. Il ne faut pas oublier que Ferreri raconte des fables, parfois même des paraboles. Rien ne sert de s’identifier ou de chercher un personnage à la consistance psychologique réaliste comme on en a dans un cinéma plus consensuel. Il n’y a pas de morale non plus.

Et par ailleurs, dans ce monde glaçant, Ferreri donne toujours aux femmes le bénéfice du doute : si quelque chose doit ressembler à l’espoir, c’est un visage de femme aux formes généreuses, ou plongé dans la contemplation d’un bord de mer.

Sylvain Métafiot

Nos Desserts :

- Se procurer l’essai sur Marco Ferreri et L’invention de Louvette chez votre libraire

- Gabriela Trujillo était l’invité de Murielle Joudet dans son émission Dans le film

- La Grande Bouffe à l’honneur des Chemins de la philosophie sur France Culture

- Reportage aux Halles de Paris lors du tournage de Touche pas à la femme blanche !

- Marco Ferreri à propos de La Maison du sourire dans l’émission Bouillon de Culture

Article initialement publié sur Le Comptoir

22:24 Publié dans Cinéma | Tags : touche pas à la femme blanche, dillinger est mort, la semence de l'homme, sylvain métafiot, le cinéma ne sert à rien, la grande bouffe, le mari de la femme à barbe, le comptoir, gabriela trujillo, « ferreri dépeint la cruauté inhérente aux individus », lotta continua, gargantua, huysmans, bernanos | Lien permanent | Commentaires (0)

Écrire un commentaire