samedi, 26 décembre 2020

Money Time : Uncut Gems de Benny Safdie et Josh Safdie

La dernière fois que nous étions allé rendre visite aux frères Safdie, Robert Patinson ne s’était pas remis de sa cuite post Twilight, errant avec son frère handicapé dans les artères crades d’un New-York qui n’aurait pas subit la politique hygiéniste de Rudolph Giuliani, à la recherche de billets faciles et d’un rêve américain imaginaire (Good Time, 2017). Entamée avec The Pleasure of Being Robbed (2009) et prolongée avec Mad love in New-York (2014), les frères terribles du cinéma indépendant américain poursuivent ainsi l’exploration nerveuse de la « grosse pomme » comme un ver gourmand se repaît d’un fruit pourri avec ce survolté Uncut Gems.

Soit Howard Ratner, joaillier juif du Midtown Manhattan, magouilleur, infidèle, hypocondriaque et accro aux paris sur les matchs NBA. Lorsqu’une opale non taillée arrive d’Ethiopie, Howard voit l’occasion idéale de rembourser toutes ses dettes en tentant une arnaque aux enchères. Mais ses créanciers sont du genre dubitatif et seraient plutôt partisans de lui casser les rotules à la barre à mine. Le nombre de ses ennemis s’accumulant au fil de ses dépenses… La première bonne idée de Bennie et Josh Safdie fut de ressusciter Adam Sandler – acteur plus habitués aux Razzie Awards qu’au tapis rouge des Oscars – en lui offrant ce qui restera peut-être comme le rôle le plus marquant de sa carrière. Howard est propulsé d’une dette de jeu à une embrouille avec un client, à un nouveau crédit, à un pari risqué, à une dette supplémentaire, etc. Exaspérant, il n’en demeure pas moins attachant, notamment dans cette croyance un peu folle que la chance va enfin lui sourire. Le verbe scorsesien vole haut et fort chez les frères. Pas étonnant que l’ancien gamin de Little Italy ait produit le film quand on voit les ressemblances avec l’univers trépidant des Affranchis (1990), Mean Streets (1973) ou Le Loup de Wall Street (2013). Mais cette explosion de logorrhée verbale, loin de résonner dans le vide, constitue le moteur d’Howard, son carburant auto-généré. Si le silence est d’or le phrasé mitraillette d’Howard a l’éclat des diamants tape à l’œil qui viennent orner les grillz et autres médaillons des rappeurs bling-bling et autres stars du showbiz en manque de lustre.

Cette énergie démente qui parcourt tout le film intensifie les obsessions ludiques et dramatiques des frères Safdie. Suivre Howard à la trace s’enliser et essayer de se dépêtrer de toutes ses combines pendant plus de deux heures est épuisant. Mais terriblement drôle et excitant. Porté par la bande-originale électro stratosphérique de Daniel Lopatin et la photographie iridescente de Darius Khondji, le polar fiévreux des Safdie – à la manière des films de genre d’Abel Ferrara – ne tient pas en place, conférant aux rares moments d’accalmie l’élan nécessaire pour repartir à pleine vitesse. De là cette impression que l’hystérie contamine tous les protagonistes du Diamond District, même les plus éloignés de l’œil du cyclone : la frénésie chaotique d’Howard entraînant une véritable tempête d’emmerdements dans son sillon. Loser pathétique qui se voudrait le roi du monde, Howard est comme un gosse irresponsable qui refuserait les règles du monde réel pour s’inventer un rôle à la hauteur de ses ambitions matérialistes. Son excentricité masque pourtant un profond besoin d’amour et une quête spirituelle. Et c’est une inconscience toute enfantine qui déterminera son pari le plus décisif. Pour lui, le jeu est à l’image de sa vie : un mouvement perpétuel hors de la réalité mais qui (en apparence) le maintien en vie. Jouer c’est défier le destin en lui faisant son plus beau sourire.

Sylvain Métafiot

Article initialement publié sur Le Comptoir

13:14 Publié dans Cinéma | Tags : darius khondji, nba, daniel lopatin, adam sandler, le comptoir, sylvain métafiot, new-york, money time, uncut gems, benny safdie et josh safdie | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 19 janvier 2019

Cet admirable délire d'âme

« C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Et où aller dehors, je vous le demande, dès qu'on a plus en soi la somme suffisante de délire ? La vérité c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer moi.

[...]

Moi aussi j'ai été me traîner vers les lumières, un cinéma, et puis un autre à côté, et puis encore un autre et tout au long de la rue comme ça. Nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi un moi de cinéma où il y avait des femmes sur les photos en combinaison et quelles cuisses ! Messieurs ! Lourdes ! Amples ! Précises ! Et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste, délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaites, pas une négligence, pas une bavure, parfaites je vous le dis, mignonnes mais fermes et concises en même temps. Tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux, de véritables imprudentes de beauté, ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles.

Il faisait dans ce cinéma, bon, doux et chaud. De volumineuses orgues tout à fait tendres comme dans une basilique, mais alors qui serait chauffée, des orgues comme des cuisses. Pas un moment de perdu. On plonge en plein dans le pardon tiède. On aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà.

Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dedans une grande place trouble, pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sorti du cinéma, durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ceux qui vous réchauffent le mieux l'âme. Pour moi, c'était je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliables a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude. On en aurait pleuré avec elle.

C'est ça qui est bon ! Quel entrain ça vous donne ! J'en avais ensuite, je le sentais déjà, pour au moins deux journées de plein courage dans la viande. Je n'attendis même point qu'on ait rallumé dans la salle. J'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire d'âme.

De retour au Laugh Calvin, malgré que je l'eusse salué, le portier négligea de me souhaiter le bonsoir, comme ceux de chez nous, mais je me foutais à présent de son mépris au portier. Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et ferait fondre vingt années de banquise. C'est ainsi.

Dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux que la blonde du cinéma venait me rechanter encore et tout de suite pour moi seul alors toute sa mélodie de sa détresse. Je l'aidais pour ainsi dire à m'endormir et j'y parvins assez bien... Je n'étais plus tout à fait seul... Il est impossible de dormir seul... »

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Folio Gallimard, p. 200-201

15:37 Publié dans Littérature | Tags : céline, voyage au bout de la nuit, new-york, cet admirable délire d'âme | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 24 décembre 2013

The Immigrant : comment James Gray ressuscite Shakespeare sur grand écran

Article initialement paru sur RAGEMAG

Faisons le pari : si William Shakespeare était né au XXe siècle, il aurait peut-être passé plus de temps derrière une caméra que devant une feuille blanche. Ce n’est sans doute pas James Gray, dont le dernier film, The Immigrant, sort aujourd’hui, qui dira le contraire. Car, davantage que les adaptations, réussies ou non, des pièces du maître sur grand écran, c’est à travers le genre du film noir que le récit shakespearien et ses images obsédantes se trouvent transcendés.

À travers cinq films, James Gray, en renouant avec les codes quelques peu perdus des films noirs classiques – notamment par l’exploration systématique de la cellule familiale et par sa grande rigueur formelle –, est parvenu à leur insuffler une intensité dramatique peu commune. De fait, réalisateur au carrefour du cinéma grand public et du cinéma d’art et d’essai, il a su renouveler, plus que tout autre ces dernières années, l’art du récit shakespearien sur grand écran.

1er acte : l’épure des mots

Une des grandes forces du récit shakespearien réside dans la propension des personnages à faire partager leurs sentiments profonds au lecteur, à travers des apartés ou des monologues. En connaissant intimement leurs peines, leurs joies et leurs manigances, nous avons ainsi un temps d’avance sur les autres protagonistes et nous entrevoyons les drames et les rires à venir, les trahisons et les déclarations sincères.

Une des grandes forces du récit shakespearien réside dans la propension des personnages à faire partager leurs sentiments profonds au lecteur, à travers des apartés ou des monologues. En connaissant intimement leurs peines, leurs joies et leurs manigances, nous avons ainsi un temps d’avance sur les autres protagonistes et nous entrevoyons les drames et les rires à venir, les trahisons et les déclarations sincères.

Au cinéma, un tel procédé se traduit en premier lieu par l’emploi de la voix-off. Mais cette technique peut parfois s’avérer pesante. Le propre du cinéma n’est-il pas de substituer à la narration textuelle celle des images ? Sans dire un mot, le visage de Michael Corleone, à la fin du Parrain II, de Francis Ford Coppola, exprime toute l’ampleur du drame qu’il a lui-même déclenché et qui le hantera pour le restant de ses jours. Chez James Gray, c’est une mise en scène d’une grande pudeur qui dévoile les sentiments les plus enfouis des personnages : par les silences, les regards, les gestes ou les respirations, leurs sentiments les plus enfouis éclosent à l’image, donnant lieu à des scènes d’une humanité vibrante. De fait, l’essence de l’écriture shakespearienne au cinéma tendrait davantage vers des films peu bavards, mais non moins intenses.

On ressent cette volonté chez Gray de ne pas souligner l’évidence, de ne pas en rajouter. Il y a une certaine retenue qui évite l’esbroufe et le vulgaire, et permet d’aller à l’essentiel. Dans son premier film, Little Odessa (1994), qui narre le retour d’un fils d’immigrés russes dans son quartier d’origine à New-York, cette retenue est caractérisée par les regards silencieux échangés par les deux frères : celui de Joshua Shapira, qui ouvre le film, et celui de Reuben qui découvre que son grand frère est un tueur. En un battement de cils, tout est dit.

On ressent cette volonté chez Gray de ne pas souligner l’évidence, de ne pas en rajouter. Il y a une certaine retenue qui évite l’esbroufe et le vulgaire, et permet d’aller à l’essentiel. Dans son premier film, Little Odessa (1994), qui narre le retour d’un fils d’immigrés russes dans son quartier d’origine à New-York, cette retenue est caractérisée par les regards silencieux échangés par les deux frères : celui de Joshua Shapira, qui ouvre le film, et celui de Reuben qui découvre que son grand frère est un tueur. En un battement de cils, tout est dit.

En prenant du recul sur sa façon de filmer et en l’associant à une lenteur des déplacements, Gray construit certains plans comme des tableaux où s’expriment sans un mot les sentiments les plus violents. À l’image de la scène de deuil, dans The Yards (2000), où les principaux membres de la famille réunis dans le salon s’échangent seulement des regards et des mains tendues, dévoilant ainsi par des gestes impuissants toute leur rage et leur tristesse.

01:32 Publié dans Cinéma | Tags : amour, autorité, brighton beach, brooklyn, collateral, coppola, critique sociale, destin, deuil, drame, épure, famille, fatalité, fou, geste, heat, illusion, james gray, jean renoir, jugement, la nuit nous appartient, le parrain, little odessa, loi, maternel, mean streets, mélancolie, michael mann, milieu, mise en scène, morale, narration, new-york, noir, nuance, polar, police, pudeur, queens, raging bull, regard, rêve américain, sacrifices, scorsese, silence, sylvain métafiot, tempête, the immigrant, the yards, tragédie | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 24 mai 2013

Endless party

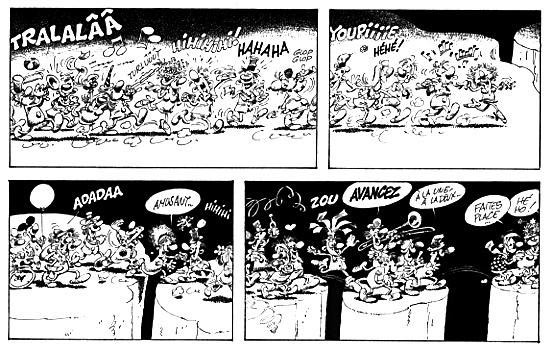

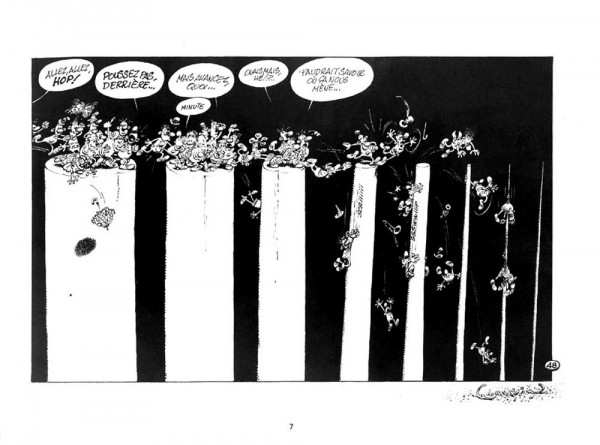

Ou quand Jay Gatsby rencontre Philippe Muray et les idées noires de Franquin.

« Ils ne font pas rien puisqu’ils font la fête. Et, de cette manière, la notion d’action négatrice du donné connaît une nouvelle existence parodique qui remplace avantageusement l’ancienne notion d’action disparue depuis longtemps. »

Après l’Histoire I

« Tant qu’il n’y avait pas identité entre monde et homme, il y avait Histoire. L’identité d’Homo festivus et du monde hyperfestif révèle la fin de l’Histoire. Cette identité supprime le désir qui avait fait l’Histoire. Cette fin n’est le nouveau commencement de rien. Les négateurs de la fin de l’Histoire sont ceux qui ont aussi le plus fait pour qu’elle s’arrête, en combattant la négation qui est la possibilité de sa perpétuation. L’individu qui clame que l’Histoire n’est pas finie tout en luttant contre les résidus de barbarie qui la faisaient exister est un personnage comique de notre temps. »

Le Portatif

Sylvain Métafiot

Sylvain Métafiot

17:13 Publié dans Cinéma | Tags : endless party, the great gatsby, cinéma, fête, philippe muray, idées noires, franquin, homo festivus, dicaprio, après l'histoire, sylvain métafiot, new-york, le portatif, délire, mélancolie, gatsby le magnifique, francis scott fitzgerald, baz luhrmann, tobey maguire, danse, gouffre, stars | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 janvier 2012

Sexe intentions

Deux films, un acteur et un même sujet traité selon deux angles radicalement différents. Le sexe donc est au cœur de Shame de Steve McQueen et de A dangerous method de David Cronenberg, deux films non dénués d’intérêts mais en deçà des attentes qu’ils suscitaient. Hasard du calendrier, ils sortirent à quelques semaines d’intervalles et si le premier se déroule à New-York de nos jours et le second à Zurich en 1904, ils eurent comme point commun, outre le sujet central, de présenter le même acteur dans le rôle principal : l’hypnotique Michael Fassbender. Exploration du thème de la sexualité, à travers le portrait croisé de docteur Michael et de mister Fassbender, par deux réalisateurs de talents (même si l’un monte quand l’autre descend).

19:57 Publié dans Cinéma | Tags : sexe intentions, shame, a dangerous method, michael fassbender, steve mcqueen, david cronenberg, sexe, désir, froid, insensible, clinique, violence technicienne, brandon, sissy, new-york, carl jung, sigmund freud, sabina spielrein, otto gross, vincent cassel, sylvain métafiot | Lien permanent | Commentaires (0)