mercredi, 08 juin 2016

Frédéric Pajak : « les héros de mes livres sont des sentiments »

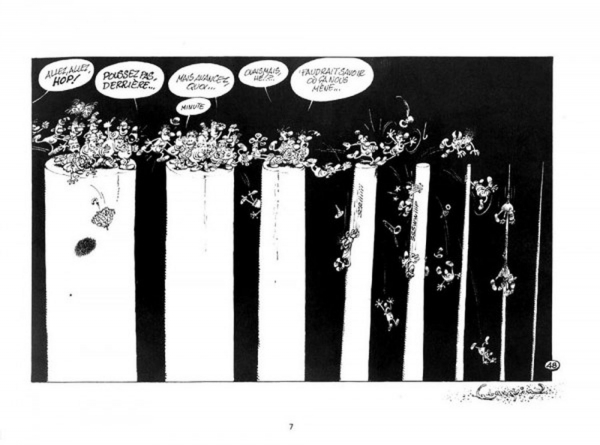

Écrivain, dessinateur, éditeur... difficile de cerner Frédéric Pajak tant son œuvre et son parcours débordent le cadre de nos représentations souvent étriquées de la littérature. Faisant dialoguer Nietzsche et Pavese sous le ciel de Turin, explorant la profonde solitude de Luther ou traçant au lavis la destinée de Walter Benjamin dans son Manifeste Incertain, sa plume trempe dans l'encre noire de sa propre mélancolie pour retranscrire l'étrange intranquillité du monde. À l'occasion de son passage à la libraire Le Bal des Ardents, il a volontiers accepté de répondre à nos questions.

Vos ouvrages « écrits et dessinés » sont plus proches du journal intime que du roman ou de la bande-dessinée illustrative. De quelle manière vos expériences personnelles vous amènent-elles à vous intéresser à des personnalités aussi tourmentées qu'Apollinaire, Kafka, Pound, Joyce, Benjamin ou Gobineau ?

Ce sont des auteurs que j'ai lu dans ma jeunesse, entre 18 ans et 25 ans. Je lisais beaucoup à cette période, deux à trois livres par jour, même si je ne comprenais pas toujours tout. Puis, des années plus tard j'ai eu envie de les relire. Et c'est à partir de ces relectures, qui sont comme des découvertes, que j'ai fait ces ouvrages. Mais ces livres sont toujours partis d'un sentiment. Les héros de mes livres sont des sentiments (la solitude, le chagrin d'amour, la mélancolie, l'humour, etc.). Concernant le chagrin d'amour, par exemple, j'ai longtemps cherché quel auteur pouvait exprimer ce sentiment dans sa vie plutôt que dans son œuvre et je suis arrivé à Apollinaire. Sa vie, sa façon de réagir, ses liaisons, sa chanson du Mal aimé... sont comme une recherche du chagrin d'amour, un peu comme les troubadours qui doivent être en état permanent de demande ou d'attente pour pouvoir aimer.

Ce sont des auteurs que j'ai lu dans ma jeunesse, entre 18 ans et 25 ans. Je lisais beaucoup à cette période, deux à trois livres par jour, même si je ne comprenais pas toujours tout. Puis, des années plus tard j'ai eu envie de les relire. Et c'est à partir de ces relectures, qui sont comme des découvertes, que j'ai fait ces ouvrages. Mais ces livres sont toujours partis d'un sentiment. Les héros de mes livres sont des sentiments (la solitude, le chagrin d'amour, la mélancolie, l'humour, etc.). Concernant le chagrin d'amour, par exemple, j'ai longtemps cherché quel auteur pouvait exprimer ce sentiment dans sa vie plutôt que dans son œuvre et je suis arrivé à Apollinaire. Sa vie, sa façon de réagir, ses liaisons, sa chanson du Mal aimé... sont comme une recherche du chagrin d'amour, un peu comme les troubadours qui doivent être en état permanent de demande ou d'attente pour pouvoir aimer.

Arthur de Gobineau, autre exemple, m'a passionné. Ce n'était absolument pas le raciste que l'on dépeint sans l'avoir lu. Il n'y a aucune trace d'antisémitisme dans son œuvre, au contraire c'était un philosémite acharné. C'était un érudit, fin lettré, grand connaisseur de la Perse, et profondément pessimiste : son Essai sur l'inégalité des races humaines est un délire sur l'avènement de la fin du monde que même le plus acharné des racistes d'aujourd'hui ne peut prendre au sérieux une seule seconde.

19:05 Publié dans Littérature | Tags : le gazettarium, apollinaire, bal des ardents, benjamin, copi, entretien, fournier, frédéric pajak, gébé, gobineau, joyce, kafka, lavis, les héros de mes livres sont des sentiments, manifeste incertain, marcel bascoulard, nietzsche et pavese sous le ciel de turin, pound, sylvain métafiot, topor | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 28 mai 2016

Tchaïkovski, la Mère-Russie, l’amour et la musique

Extrait d’une lettre de Piotr Illitch Tchaïkovski à Nadejda von Meck, mécène et bienfaitrice du compositeur auquel elle versait une rente régulière jusqu’en 1890 et ayant entretenu durant de longues années une relation épistolaire très étroite avec lui. Elle ne l’a jamais rencontré.

Florence, jeudi 21 février 1878,

10 heures du soir

Nous sommes arrivés ce soir à Florence. Une ville charmante et sympathique ! J’ai éprouvé une sensation agréable en y entrant, et je me suis souvenu de mon état il y a deux mois dans cette même ville. […]

Quelles lettres merveilleuses vous m’écrivez ! J’ai lu avec un plaisir immense votre missive d’aujourd’hui, si aimable et si riche de contenu. En la lisant, j’ai eu un peu honte que mes lettres soient si courtes et si peu intéressantes comparées aux vôtres ! Il est vrai que j’écris souvent, mais je ne suis en revanche pas capable d’écrire dans une seule lettre autant et aussi bien que vous. Le mérite d’une lettre réside toutefois dans le fait que la personne qui l’a écrite est restée elle-même et ne s’est pas donné un genre, ne s’est pas contrefait. J’appartiens à la catégorie de gens qui aiment terminer tout de suite les choses qu’ils entreprennent. Si j’ai commencé une lettre, je ne suis pas tranquille tant que je ne l’ai pas achevée et aussitôt envoyée.

18:06 Publié dans Musique | Tags : sylvain métafiot, piotr illitch tchaïkovski, nadejda von meck, musique, opéra, amour, russie, modest, lettre, échange épistolaire, florence, 1878 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 19 mai 2016

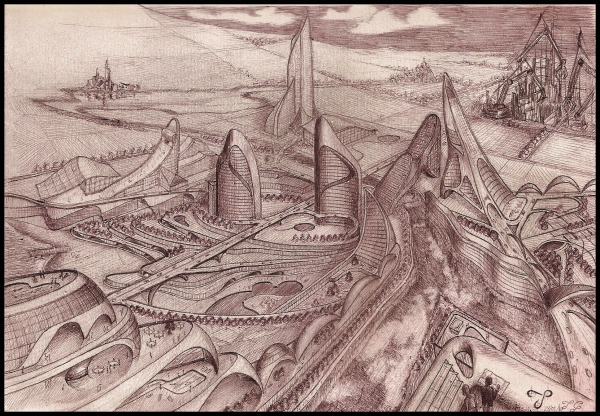

Contes de la folie dystopique

Article initialement publié sur Le Comptoir

Après avoir navigué dans les eaux claires et bienveillantes des fictions utopiques, il est temps d’accoster son envers ténébreux, le sinistre continent carcéral des dystopies. Inspirées des satires du XVIIe siècle, les dystopies (ou contre-utopies) naissent à une période critique et anti-totalitaire survenant au lendemain de l’âge d’or du scientisme, du positivisme social et de la croyance dans le progrès élaborés durant le XIXe siècle.

Les progrès de la technique et de la science n’ont pas seulement permis l’industrialisation de l’Occident mais ont profondément transformé les rapports de l’homme à l’univers et à sa propre nature biologique. La Première Guerre mondiale et son cortège d’armes chimiques, l’échec des grandes idéologies, la montée du fascisme en Europe de l’Ouest et l’expérience des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale sont les principales causes de la dégénérescence de l’utopie. Les nombreuses désillusions qui traversent le XXe siècle vont progressivement pousser les utopistes à changer leur conception de l’avenir de l’humanité. Ils imaginent un monde dans lequel l’homme, constitué entièrement par la science, verrait ses actes et ses pensées déterminés génétiquement. Pourtant, les prémisses de la critique du “totalitarisme utopique” avaient déjà vu le jour trois siècles auparavant.

13:24 Publié dans Littérature | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, contes de la folie dystopique, continent carcéral, envers ténébreux, contre-utopie, nous autres, le meilleur des mondes, 1984, gilles lapouge, quand le dormeur s’éveillera, h. g. wells, nicolas berdiaeff, bronislaw backzo, evguéni ivanovitch zamiatine, raymond trousson, frédéric rouvillois, Éric faye, bernard mandeville, jonathan swift, abbé prévost, tiphaigne de la roche, emile souvestre, maurice spronck, comenius, joseph hall, le labyrinthe du monde et le paradis du cœur, mundus alter et idem, xixe siècle | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 11 mai 2016

Staline à l’opéra

En ce début d’année 1936, a lieu la représentation du nouvel opéra de Dimitri Chostakovitch au bolchoï de Moscou : Lady Macbeth. Le 26 janvier, sur un coup de tête, Staline et sa suite débarquent au théâtre, entraînant avec lui l’écrivain Mikhaïl Boulgakov. Ce dernier en a tiré un récit oral que sa femme a retranscrit dans son livre Journal & Souvenirs sur Mikhaïl Boulgakov. Un verbatim aussi stupéfiant que grotesque.

STALINE

… Eh, Mikho, Mikho !... Il est parti, il n’est plus là, mon Mikho [Mikhail Boulgakov] ! Qu’est-ce que je vais faire maintenant, quel ennui, c’est atroce ! Et si j’allais au théâtre ? Il y a Jdanov qui n’arrête pas de brailler : musique soviétique, musique soviétique ! Il faudrait que j’aille à l’opéra.

(Il prend son téléphone et se met à lancer des appels à la ronde.)

Vorochilov, c’est toi ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu travailles ? De toute façon, que tu travailles ou pas, ça ne change pas grand-chose. Allons, ne tombe pas dans les pommes ! Prends Boudienny avec toi.

Molotov, viens tout de suite, on va à l’opéra ! Quoi ? Qu’est-ce que tu as à bégayer comme ça, je ne comprends rien ! Viens, je te dis ! Prends avec toi Mikoyan !

Kaganovitch, laisse tomber tes juiveries, viens, on va à l’opéra, à l’opéra !

Ah bien, Yagoda, tu nous as tous écoutés, j’en suis sûr, tu sais qu’on va à l’opéra. Prépare une voiture !

On avance une voiture. Tous y prennent place.

Au dernier moment, Staline se souvient de quelque chose :

Comment a-t-on pu oublier le spécialiste numéro un ? On a oublié Jdanov ! Qu’on le fasse chercher immédiatement à Léningrad avec le plus rapide de nos avions !

Dzzz !... Un avion décolle et revient quelques minutes plus tard. À son bord, Jdanov.

14:47 Publié dans Musique, Politique | Tags : staline à l’opéra, sylvain métafiot, mikhaïl boulgakov, dimitri chostakovitch, bolchoï, lady macbeth, terreur, kaganovitch, yagoda, boudienny, jdanov, melik, samossoud, opéra, musique soviétique | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 14 avril 2016

L’archipel des fictions utopiques

Article initialement publié sur Le Comptoir

De la Renaissance au XXe siècle, l’évolution de la pensée politique a déplacé le sens originel du mot “utopie” – qui désignait le titre d’une œuvre littéraire – jusqu’au sens actuel où le terme est plus ou moins confondu avec celui d’idéal et/ou de société totalitaire. L’utopie est pourtant un genre bien spécifique, qui ne se confond pas avec les autres formes de productions imaginaires auquel il est souvent assimilé. Voyageons au sein de ces insularités fictionnelles.

Ayant souvent été considérée comme un programme politique (ce qui est vrai chez certains socialistes utopistes du XIXesiècle, comme Étienne Cabet ou Charles Fourier), l’utopie demeure essentiellement une construction fictionnelle formant un réticule d’enchevêtrement imaginaire : eunomies, uchronies, contre-utopies, etc.

Dans D’Utopie et d’Utopistes le philologue Raymond Trousson définit l’utopie comme l’un des modes d’expression de l’imaginaire social en tant que « genre littéraire narratif et descriptif qui peut s’étudier dans ses invariants, dans ses constantes à la fois thématiques et formelles », à différencier de l’« utopisme comme imaginaire social au sens large ». Mais la fiction n’exclut pas la politique car l’utopie narrative est certes un « texte littéraire empruntant la forme du roman, mais avant tout pourvu d’un contenu idéologique ». L’utopie n’est ni un rêve ni une chimère. Elle ne se donne pas sur le mode de l’imaginaire complet : bien que fictive, elle est envisagée comme quelque chose de réalisable, prenant en compte les possibilités infinies de l’intrication entre la nature et la raison humaine. En somme, l’utopie s’inscrit dans le champ du possible et non du virtuel.

Dans D’Utopie et d’Utopistes le philologue Raymond Trousson définit l’utopie comme l’un des modes d’expression de l’imaginaire social en tant que « genre littéraire narratif et descriptif qui peut s’étudier dans ses invariants, dans ses constantes à la fois thématiques et formelles », à différencier de l’« utopisme comme imaginaire social au sens large ». Mais la fiction n’exclut pas la politique car l’utopie narrative est certes un « texte littéraire empruntant la forme du roman, mais avant tout pourvu d’un contenu idéologique ». L’utopie n’est ni un rêve ni une chimère. Elle ne se donne pas sur le mode de l’imaginaire complet : bien que fictive, elle est envisagée comme quelque chose de réalisable, prenant en compte les possibilités infinies de l’intrication entre la nature et la raison humaine. En somme, l’utopie s’inscrit dans le champ du possible et non du virtuel.

15:35 Publié dans Littérature, Politique | Tags : eunomies, uchronies, contre-utopies, raymond trousson, l’archipel des fictions utopiques, le comptoir, sylvain métafiot, utopia, thomas more, eutopia, sources, erasme, humanisme, virtuel, michèle madonna-desbazeille, dictionnaire des utopies, platon, hésiode, les travaux et les jours, la république, pays de cocagne, genèse, nouvelle atlantide, francis bacon, fourier, marx, saint-simon, robert owen, l’an 2440 ou rêve s’il en fut jamais, louis sébastien mercier, l’an 330 de la république, maurice spronck, une utopie moderne, herbert george wells | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 29 mars 2016

High-Rise : there is no alternative

C'est une courte scène, situé au mitan du film, dans laquelle le docteur Robert Laing (Tom Hiddleston) se précipite dans son appartement, affolé, en sueur, les yeux rougis de frayeur, pour s'y barricader. Une anomalie passagère dans le comportement des habitants de la tour car – et c'est sans doute la principale source du malaise inhérent à High-Rise – en dehors de cette exception, personne ne panique. Du moment où la situation dégénère et la violence s'intensifie, personne n'appelle la police ni les secours, personne ne crie ou ne pleure, personne ne quitte la tour (pas même le docteur Laing, finalement résigné à repeindre son appartement).

Le basculement dans le chaos semble l'évolution inéluctable des rapports humains au sein d'une superstructure qui atomise les individus, segmente les catégories sociales, abêti les consciences et pousse à la compétition totale de tous contre tous. Une évolution parfaitement intégrée par ceux qui en subissent les conséquences puisque personne, absolument personne, ne songe à s'en extirper. Dans une folie absurde qui contamine tous les étages, tous les habitants se fondent dans ce nouvel état des choses délétère, comme glissant langoureusement dans un bain d'acide.

Amalgamés dans l'hédonisme de la consommation de masse, les habitants de la tour font du supermarché leur terrain de jeu sanglant, à la fois prémisse et prolongement d'une fête inextinguible et permanente, saturant de sa décadence chaque recoin de ce monstrueux building.

Le message est clair : au sein de ce système il n'y a pas d'autres alternative que de danser frénétiquement au bord du gouffre.

À moins d'en faire sauter les fondations.

Sylvain Métafiot

15:06 Publié dans Cinéma, Politique | Tags : robert laing, tom hiddleston, fête inextinguible et permanente, panique, système capitaliste, folie absurde, sylvain métafiot, cinéma, violence, chaos, tour, building, high-rise, ben wheatley, j.g. ballard | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 25 février 2016

Raskar Kapac : nouvelle gazette artistique et inflammable

Article initialement publié sur Le Gazettarium

L’arrivée d’une nouvelle publication à vocation artistique est un petit événement dans un secteur de la presse saturé de périodiques consacrés à l’automobile, aux sports, aux voyages, au bien-être, à l’actualité culturelle, à la chasse, aux régimes minceurs, etc. Mettant un point d’honneur à valoriser le beau style littéraire et refusant de coller à l’actualité, Raskar Kapac n’a pas la prétention universitaire d’une revue ni l’aspect parfois racoleur des magazines. C’est une simple gazette de huit pages, dénuée de publicité, ayant pour volonté « de faire resurgir en pleine lumière quelques artistes incendiaires qui nous ont enseigné la puissance libératrice de la création ». La profession de foi est claire : « Dans une période de morosité intellectuelle, de mollesse spirituelle, nous croyons en une résurrection par le feu de l’écriture ! Dans une époque qui nie toute verticalité, nous affirmons le caractère révolutionnaire de l’acte créateur. » Pour ce premier numéro, c’est l’écrivain Jean-René Huguenin qui à l’honneur d’allumer la mèche.

15:23 Publié dans Actualité, Littérature | Tags : gazettarium, litterarium, acte créateur, bernanos, christian dedet, de mollesse spirituelle, jean-rené huguenin, journal posthume, la côte sauvage, morosité intellectuelle, nietzsche, nouvelle gazette artistique et inflammable, raskar kapac, solitaire lumineux, sylvain métafiot, turin, une autre jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 08 février 2016

Le Comptoir lance sa revue papier !

Comme les lecteurs réguliers ou occasionnels de ce blog le savent déjà, je participe, depuis bientôt deux ans, à un site d'actualité politique et culturelle : Le Comptoir.

À ce jour, nous avons publié plus de 150 articles, été lus par plus de 300 000 personnes (30 000 visites par mois en moyenne), nous sommes suivis par 3 600 lecteurs sur Facebook... Et ça continue de monter.

Pour ma part j'ai publié une dizaine d'articles.

Fort de ce constat encourageant, nous nous sommes décidés à publier une revue papier !

Nous comptons ainsi imprimer 1000 exemplaires, en couleur et garantie sans pub, disponibles en libraires dans la plupart des grandes villes de France.

Pour se faire, nous devons récolter au moins 6500 euros. Nous avons donc lancé un financement participatif et nous avons besoin de vous ! (en cliquant sur ce lien).

Avec ses 150 pages, le premier numéro de notre revue s’organisera autour d’un dossier central : « Un autre socialisme est possible » (oui, c'est un truc de vils gauchos). La description complète du projet est sur la page du financement participatif.

Sachez, que vous pourrez y trouver deux articles de mon cru :

-

un entretien avec les Grenoblois de Pièces et Main d'Oeuvre, un « atelier de réflexion » qui publie régulièrement des livres et des brochures sur la tyrannie technologique actuelle ;

-

un article sur Comrades de Bill Douglas. Un très beau film qui raconte l'histoire vraie d'ouvriers agricoles anglais qui furent déportés en Australie, en 1834, pour s'être opposés aux propriétaires terriens qui les affamaient.

Sachez également que chaque don s'accompagne de contreparties !

Ainsi, à partir de 15 euros vous recevrez un exemplaire de la revue ; à partir de 75 euros, vous aurez droit, en plus d'un exemplaire, à un livre offert, etc.

Libre à vous de mettre la somme que vous souhaitez (pas besoin de s'inscrire et le paiement est sécurisé).

Vous l'aurez compris, ce projet me tient particulièrement à cœur et je vous serais vraiment reconnaissant si vous nous aidez à le mener à son terme.

Je vous invite également à partager cette collecte de fonds par mail, Facebook ou Twitter à votre entourage. Si une personne sur 10 est intéressée ce sera déjà bénéfique.

Merci d'avance à tous les futurs contributeurs (et donc lecteurs) de la revue.

Sylvain Métafiot

12:41 Publié dans Actualité | Tags : la revue du comptoir, pièces et main d'oeuvres, comrades, crowdfunding, financement participatif, un autre socialisme est possible, contreparties, pas de pub | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 01 février 2016

Sacco et Vanzetti : l’anarchie au banc des accusés

Article initialement publié sur Le Comptoir

En 1920 eut lieu aux États-Unis un procès retentissant, celui de deux anarchistes d’origine italienne suspectés d’avoir commis un braquage et tué deux personnes : Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti. Un siècle plus tard, leur culpabilité est toujours sujette à controverse. De cette célèbre affaire judiciaire – considérée, selon l’historien Howard Zinn, comme « l’un des événements les plus dramatiques de l’histoire américaine » –, le réalisateur Giuliano Montaldo a tiré un beau film, amer et révolté, ayant bénéficié d’une ressortie en salle en version restaurée l’année dernière.

Le film commence par une violente descente de policiers dans un quartier populaire de Boston majoritairement peuplé d’immigrés italiens. Les autorités cherchent les auteurs d’un braquage à South Braintree (Massachusetts) qui a coûté la vie à deux hommes. N’hésitant pas à recourir à la force, les policiers font irruption en pleine nuit dans les appartements vétustes, brisant les vitres des fenêtres, terrorisant des familles, détruisant le mobilier et saccageant, au passage, le local syndical. En ce temps-là, la police traquait de manière récurrente les militants ouvriers dont beaucoup étaient des nouveaux immigrés. La montée du syndicalisme inquiétait alors les patrons et le gouvernement : en 1919, on recensait 4,1 millions de grévistes réclamant de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. L’Amérique puritaine et capitaliste ne pouvait tolérer ces manifestations récurrentes et intempestives.

Le film commence par une violente descente de policiers dans un quartier populaire de Boston majoritairement peuplé d’immigrés italiens. Les autorités cherchent les auteurs d’un braquage à South Braintree (Massachusetts) qui a coûté la vie à deux hommes. N’hésitant pas à recourir à la force, les policiers font irruption en pleine nuit dans les appartements vétustes, brisant les vitres des fenêtres, terrorisant des familles, détruisant le mobilier et saccageant, au passage, le local syndical. En ce temps-là, la police traquait de manière récurrente les militants ouvriers dont beaucoup étaient des nouveaux immigrés. La montée du syndicalisme inquiétait alors les patrons et le gouvernement : en 1919, on recensait 4,1 millions de grévistes réclamant de meilleurs salaires et une réduction du temps de travail. L’Amérique puritaine et capitaliste ne pouvait tolérer ces manifestations récurrentes et intempestives.

Réussissant à s’échapper lors de la rafle, Sacco et Vanzetti finissent par se faire arrêter quelques jours plus tard, alors qu’ils voyagent dans un tramway de nuit. Trouvant des armes sur eux ainsi que des tracts anarchistes, le commissaire établit, sans ciller, le lien avec le braquage survenu quelques semaines plus tôt : la nécessité de financer leurs supposés attentats les conduirait au vol. Les deux hommes sont alors inculpés, sans preuve, de double homicide et de hold-up.

12:17 Publié dans Cinéma, Politique | Tags : sacco et vanzetti, l’anarchie au banc des accusés, frederick katzmann, syndicalisme, immigrants, violences policières, howard zinn, etats-unis, hystérie anti-communiste, peur rouge, lutte des classes, injustice sociale, procès inique, hold-up, boston, south braintree, sylvain métafiot, italiens, giuliano montaldo, cinéma, 1920, le comptoir, plymouth, accusation, tribunal | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 18 janvier 2016

Les esclaves de l’électronique

Article initialement publié dans Le Comptoir

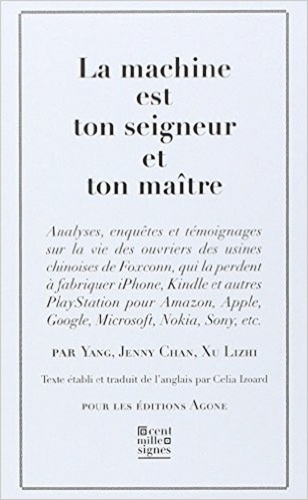

« Croissance, ton nom est souffrance », la maxime du PDG de Foxconn, Terry Gou, pourrait à elle seule résumer cet ouvrage. Bienvenue dans l’antre de la superpuissance industrielle qui broie ses salariés pour satisfaire la jouissance technologique des Occidentaux en fournissant iPhone, Kindle, Playstation pour Apple, Amazon, Sony, Nokia, Microsoft, etc. Bienvenue au pays des iSlaves, ces travailleurs migrants sans avenir ni espoir qui triment soixante heures par semaine sur des chaînes de production, alternant les horaires de nuit et de jour, gagnant à peine 500 euros par mois, constamment surveillés et humiliés, et logeant dans des dortoirs sans intimité souvent insalubres et grillagés. Des travailleurs/esclaves qui n’ont parfois que le suicide pour échapper à la vie misérable qu’on leur propose. La vague de suicides ayant eu lieu en 2010 a ainsi permis une plus grande médiatisation des conditions de travail désastreuses au sein de cette ville-usine qui emploie 1,4 million de travailleurs déracinés. Et c’est grâce au travail de traduction de Célia Izoard, au sein de la collection Cent mille signes des éditions Agone, que ce document a pu franchir les frontières.

Le livre s’articule autour des témoignages de trois ouvriers de Foxconn ayant fait les frais de sa politique managériale rationalisée à l’extrême et proprement inhumaine :

-

Yang, étudiant et ouvrier de fabrication : « Les machines dépossèdent les ouvriers de leur sentiment que la vie a une signification et une valeur. Le travail n’exige aucune capacité de réflexion par soi-même. Les mêmes gestes simples sont répétés chaque jour, de sorte que les ouvriers perdent peu à peu leur sensibilité et deviennent apathiques. […] Nous avons perdu la valeur que nous devrions avoir en tant qu’être humains, et nous sommes devenus une prolongation des machines, leur appendice, oui, leur domestique. »

Yang, étudiant et ouvrier de fabrication : « Les machines dépossèdent les ouvriers de leur sentiment que la vie a une signification et une valeur. Le travail n’exige aucune capacité de réflexion par soi-même. Les mêmes gestes simples sont répétés chaque jour, de sorte que les ouvriers perdent peu à peu leur sensibilité et deviennent apathiques. […] Nous avons perdu la valeur que nous devrions avoir en tant qu’être humains, et nous sommes devenus une prolongation des machines, leur appendice, oui, leur domestique. »

-

Tian Yu, ouvrière migrante ayant survécu à une tentative de suicide mais qui demeure paralysée à cause de multiples fractures : « En mars, j’ai été affectée à un poste de nuit. Vérifier les écrans des produits me faisait très mal aux yeux. Quand on travaille douze heures par jour avec un seul jour de congé toutes les deux semaines, on n’a pas de temps libre pour utiliser les piscines, ou pour faire du lèche-vitrine dans les boutiques de smartphones qu’on voit dans les centres commerciaux de l’immense complexe. […] J’avais l’impression d’être condamnée à vérifier des écrans pour toujours. »

-

Xu Lizhi, travailleur migrant et poète, s’étant donné la mort en octobre 2014 et dont voici un des derniers poèmes : « J’ai avalé une lune de fer / Qu’ils appellent une vis / J’ai avalé ces rejets industriels, ces papiers à / remplir pour le chômage / Les jeunes courbés sur les machines meurent / prématurément / J’ai avalé la précipitation et la dèche / Avalé les passages piétons aériens / Avalé la vie couverte de route / Je ne peux plus avaler / Tout ce que j’ai avalé s’est mis à jaillir de ma / gorge comme un torrent / Et déferle sur la terre de mes ancêtres / En un poème infâme. »

Foxconn reflète, en somme, le contre-champ cauchemardesque et honteux des doucereuses industries de conception de la Silicon Valley qui, à l’instar de Google, Facebook ou Apple, bichonnent leurs salariés au maximum (salaire médian de 100 000 euros par an, salles de gym et restaurants gratuits…). Dans ces environnements ultra privilégiés, les ingénieurs ont la conviction de « fabriquer un monde meilleur par la technologie » sans comprendre, ou en l’oblitérant consciemment, que la fabrication de leurs instruments technologiques produit non pas Le Meilleur des mondes, mais 1984 : « Un dirigeant doit avoir le courage d’être un dictateur pour le bien commun », philosophe l’inénarrable Terry Gou. En substance, des millions d’individus vivent un véritable cauchemar pour concrétiser notre rêve délirant, issu de la révolution informatique, que la technologie sauvera le monde. Mais simuler un sabre laser sur son iPhone, ça n’a pas de prix.

Sylvain Métafiot

19:00 Publié dans Actualité, Economie, Politique | Tags : sylvain métafiot, le comptoir, facebook, google, apple, sony, foxconn, terry gou, iphone, 1984, silicon valley, les esclaves de l’électronique, xu lizhi, tian yu, yang, célia izoard, éditions agone, collection cent mille signes, la machine est ton seigneur et ton maître, islaves, kindle | Lien permanent | Commentaires (1)